Introduzione e cenni anatomici

Il controllo dell’equilibrio, gestito dal sistema tonico posturale, è un meccanismo molto complesso dato dalla sinergia di diverse strutture; fra queste è molto importante la funzione vestibolare che è quella parte dell’orecchio interno deputata al controllo dell’equilibrio. Esso è costituito da una serie di cunicoli e camere che vengono chiamate stanze degli organi otolitici: sono le camere del sacculo e dell’utriculo. Da quest’ultima, tre porte conducono ai canali semicircolari; il nome di labirinto si deve a tutta questa fitta rete di camere e canali. I tre canali (tre a destra e tre a sinistra) posizionati nei tre piani servono a dare informazioni di come la testa si muove nello spazio; sono indipendenti e quindi rotazioni a destra o sinistra accendono un canale e spengono l’altro per esempio. In pratica leggono la velocità angolare del movimento del capo nello spazio in relazione al vettore gravitazionale. Utriculo e sacculo sono collegati per mezzo di gruppi nervosi o neuroni ai muscoli extra oculari garantendo tutta una serie di riflessi e accomodazioni e attraverso i quali è possibile fare diagnosi di disfunzione vestibolare. Infatti, se si stimola l’utriculo di destra gli occhi girano (movimenti torsionali) verso sinistra e viceversa (riflesso otolitico – oculo – motore); questa scoperta deriva da uno studio di Suzuki e collaboratori del 1969 tramite decerebrazione del gatto e stimolo galvanico nella camera dell’utriculo [1].

Le camere del sacculo e dell’utriculo presentano un rivestimento definito macula che porta a parlare di macula del sacculo e macula dell’utriculo che hanno il compito di informare il sistema nervoso centrale sul senso di spostamento lineare e verticale (come quando si prende un ascensore). In questo pavimento sono presenti cellule sensitive definite stereociglia che hanno un compito sensoriale.

Meccanismi neurofisiologici

Ai fini dell’equilibrio è fondamentale che l’immagine del mondo che si presenta davanti agli occhi sia ferma. Per questo esistono tutta una serie di riflessi fra cui il riflesso vestibolo – oculo – motore (VOR) che blocca l’immagine sulla retina durante i movimenti della testa. Questo riflesso automatico viene integrato attraverso altri meccanismi tra cui quelli visuo – vestibolari e vestibolo – propriocettivi. La supervisione di tutto il meccanismo è ad opera del cervelletto che continuamente mette in atto risposte adattative.

Come funzionano quindi i recettori vestibolari? Come funzionano le “hair cell” (così chiamate per la loro forma), ovvero la cellula fondamentale? Queste, fra tutti i capelli, ne hanno uno più lungo che si chiama “chinociglio”. Le cellule vestibolari presentano questo chinociglio a differenza di quelle uditive. Il ruolo fondamentale del chinociglio, in termini semplici, è quello di accendere o spegnere la risposta della cellula. In totale ogni orecchio conta circa 74.000 cellule vestibolari. Su queste cellule, sia vestibolari che cocleari, c’è una piccola sporgenza che sotto l’azione dell’endolinfa fa penetrare ioni calcio, potassio che attivano una reazione. Si riconoscono due cellule fondamentali: quelle di tipo 1 e quelle di tipo 2. Quelle di tipo 1 hanno una forma di anfora romana; quelle di tipo 2 hanno un aspetto più affusolato. Le cellule di tipo 1 sono quelle “più importanti” perché queste sono le cellule dalle quali originano tutte le risposte vestibolari. Come fanno a distinguere le cellule della macula del sacculo e dell’utriculo il tipo di risposta da dare? In queste c’è una zona in cui non ci sono cellule vestibolari: questa zona si chiama “striola”. Nella macula dell’utriculo le cellule vestibolari orientano il chinociglio verso la striola; nella macula del sacculo orientano lontano dalla striola. Questa differente disposizione permette la differenziazione dello stimolo. All’inizio degli anni 70’ Jay Goldberg e Caesar Fernàndez descrivono dettagliatamente il meccanismo di azione dei due tipi di cellule [2]; i neuroni di tipo 1 o irregolari e neuroni di tipo 2 o regolari. Definiti così per la loro frequenza di stimoli. I neuroni di tipo 1 hanno un ruolo eminentemente vestibolare (quando si riceve una spinta improvvisa per esempio) mentre quelli di tipo 2 servono a sostenere la risposta.

La macula dell’utriculo e del sacculo lavorano sullo stesso piano. Sopra il chinociglio c’è della gelatina, sotto il chinociglio c’è il corpo cellulare (a forma di anfora), sopra la gelatina ci sono gli otoliti che sono come dei piccoli sassi. Questi sono fondamentali per muovere la gelatina a seconda del movimento che si compie, in quanto fa piegare il chinociglio il quale a sua volta fa passare gli ioni potassio nella cellula depolarizzandola e scaricando informazioni. Le cellule di tipo 1 avviano la risposta, le tipo 2 la sostengono fino a quando non ci si ferma e la risposta si arresta. Gli otoliti sono tenuti attaccati alla gelatina attraverso una rete. Questi sono formati da carbonato di calcio ed è il motivo per cui nei casi da deficit di vitamina D questi sassolini riducono le loro dimensioni scappando nei canali semicircolari dando labirintolitiasi (sempre più frequente nelle persone anziane): in questo caso è necessario riportare i livelli di vitamina D in equilibrio. Sono proprio questi sassolini, che staccandosi e finendo all’interno dei canali semicircolari, sono determinanti nella patogenesi della labirintolitiasi o vertigine posizionale parossistica benigna (VPPB).

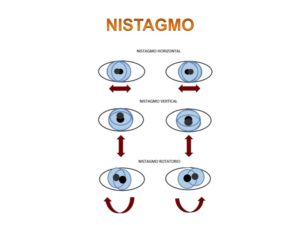

Come accennato in precedenza lo studio di Suzuki del 1969 ha permesso di comprendere un’intima connessione fra il funzionamento del vestibolo e la componente oculare. Questo fenomeno verrà confermato anche nell’essere umano da Michael Halmagy e William Gibson a causa di un danno durante un intervento chirurgico; fotografando la paziente notano la cosiddetta ocular tilt reaction (un occhio in su e uno in giù) dovuto al fatto che la macula dell’utriculo ha perso la sua funzione a causa della lesione. A livello posturale siccome il mondo è fuori asse la donna ha il capo piegato per compensare lo squilibrio. Questo fondamentale elemento permette di poter fare diagnosi di disfunzione vestibolare sulla base di un noto segno clinico: il nistagmo.

Inquadramento e gestione della labirintolitiasi

Il nistagmo è il segno clinico fondamentale attraverso il quale è possibile fare diagnosi di disfunzione vestibolare e nel caso specifico di labirintolitiasi, conosciuta anche come vertigine posizionale parossistica benigna (VPPB). Il movimento nistagmico si presenta con dei movimenti oscillatori, ritmici ed involontari dei bulbi oculari. A seconda del canale coinvolto sarà possibile osservare uno specifico nistagmo: se si prende per esempio a riferimento il canale posteriore, che è il più colpito, si potrà osservare un nistagmo parossistico e dissociato (aumenta tanto per poi diminuire in relazione al movimento degli otoliti dato dall’endolinfa con i due occhi che fanno movimenti diversi, uno verticale ed uno rotatorio). Lo specialista che è il medico otorinolaringoiatra con una manovra specifica, in relazione al disturbo specifico, andrà a riposizionare gli otoliti: nel momento in cui questo avviene è possibile osservare il fenomeno del nistagmo liberatorio. Per essere più precisi, si favorisce il riassorbimento di questi otoliti distaccati grazie a delle cellule spazzine specializzate definite “dark cell” che hanno il compito di indirizzare gli otoliti dispersi nel sacco endolinfatico dove verranno distrutti e metabolizzati. Il quadro clinico è caratterizzato da crisi vertiginose ripetute, di breve durata, forte nausea ed emesi che si raggruppano in un periodo limitato nel tempo.

Di fondamentale importanza è la descrizione che ne fa la persona: vertigine è quando la stanza gira per alcune decine di secondi. Nel periodo intercritico fra le crisi il paziente si sente come ubriaco. Le crisi non sono continue ma sono ripetitive; possono insorgere in seguito al movimento di allacciarsi le scarpe quando ci si rialza ad esempio. Da non confondere, quindi, con lo stato continuo subvertiginoso definito “dizziness”; in questo caso è il paziente che si sente girare, che si sente come ubriaco, instabile. Tra le cause, uno dei punti più importanti riguarda i fattori dismetabolici oltre ai traumi (esterni, barotraumi, chirurgici, acustici…); inoltre si ricordano fattori anatomici, vascolari, infettivi, infiammatori, ormonali, carenziali, autoimmunitari. Infatti tra le cause, sempre più riconosciuta recentemente è il deficit della vitamina D, sostanza fondamentale per il deposito di calcio [3-4]. Venendo a mancare, soprattutto nelle donne in età post menopausale e nelle persone della sesta decade, aumenta il rischio di distacco degli otoliti che sono costituiti da carbonato di calcio.Il fattore dismetabolico e carenziale è dunque molto importante.

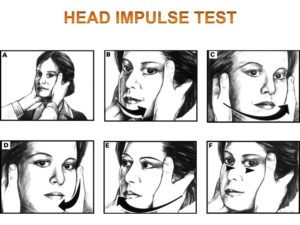

Uno dei test di maggior rilevanza clinica, riconosciuto in tutto il mondo è sicuramente il test impulsivo della testa conosciuto come “Head impulsive test”, attraverso il quale è possibile andare a valutare la funzione del canale semicircolare orizzontale [5]. In questo test si chiede di guardare un punto fisso mentre l’operatore effettua una piccola rotazione del capo ad alta velocità per vedere se gli occhi riescono a rimanere sul punto fisso oppure dopo la rotazione del capo, gli stessi occhi effettuano un movimento compensatorio veloce di recupero, definito saccade, sul punto stesso. Ciononostante le saccadi durante la rotazione della testa (saccadi “segrete”) potrebbero non essere rilevabili ad occhio nudo e portare così a una diagnosi errata. Motivo per cui è stato sviluppato un nuovo sistema di video-oculografia ad alta velocità (vHIT) che misura la velocità degli occhi durante gli impulsi della testa [6].

Importante ricordare che spesso la persona affetta da labirintolitiasi presenta anche un’associata cefalea e rigidità occipito – nucale e questo perché si ha paura a muovere il collo in quanto il movimento può scatenare la vertigine. Si possono pertanto associare cefalee o dolori cervicali secondari. Per la risoluzione dello squilibrio esistono delle tecniche specifiche che a seconda dei casi prendono il nome di:

- manovre liberatorie;

- tecniche di dispersione;

- tecniche di “decantazione”.

Tra le varie manovre, le più utilizzate sono la manovra di Semont (liberatoria) e la manovra di Epley (di riposizionamento) entrambe efficaci[7-8].

Nel caso in cui tutti i test siano negativi, ovvero che indicano una buona funzione dell’apparato vestibolare periferico, si consiglia di effettuare indagini più approfondite come una risonanza magnetica per scongiurare l’ipotesi di un danno a livello centrale degli organi dell’equilibrio come il cervelletto e il tronco dell’encefalo.

Riferimenti:

1 Suzuki JI, Tokumasu K, Goto K, Eye movements from single utricular nerve stimulation in the cat. Acta Otolaryngol. 1969 Oct;68(4):350-62.

2 Goldberg JM, Fernández C, Vestibular mechanisms. Annu Rev Physiol. 1975;37:129-62.

3 Sanyelbhaa H, Sanyelbhaa A, Vestibular-evoked myogenic potentials and subjectivevisual vertical testing in patients with vitamin D deficiency/insufficiency. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2015 Nov;272(11):3233-9.

4 Parham K, Kuchel GA, A Geriatric Perspective on Benign Paroxysmal Positional Vertigo. J Am Geriatr Soc. 2016 Feb;64(2):378-85.

5 Weber KP, MacDougall HG, Halmagyi GM, Curthoys IS, Impulsive testing of semicircular-canal function using video-oculography. Ann N Y Acad Sci. 2009 May;1164:486-91.

6 Alhabib SF, Saliba I, Video head impulse test: a review of the literature. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2017 Mar;274(3):1215-1222.

7 Hilton MP, Pinder DK, The Epley (canalith repositioning) manoeuvre for benign paroxysmal positional vertigo. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Dec 8;(12):CD003162

8 Zhang X, Qian X, Lu L, Chen J, Liu J, Lin C, Gao X, Effects of Semont maneuver on benign paroxysmal positional vertigo: a meta-analysis. Acta Otolaryngol. 2017 Jan;137(1):63-70.