Introduzione: anatomia ed epidemiologia

Il gruppo muscolare degli ischiocrurali, denominato anche hamstring secondo la terminologia anglosassone, rappresenta quel gruppo di muscoli localizzato nella parte posteriore della coscia.

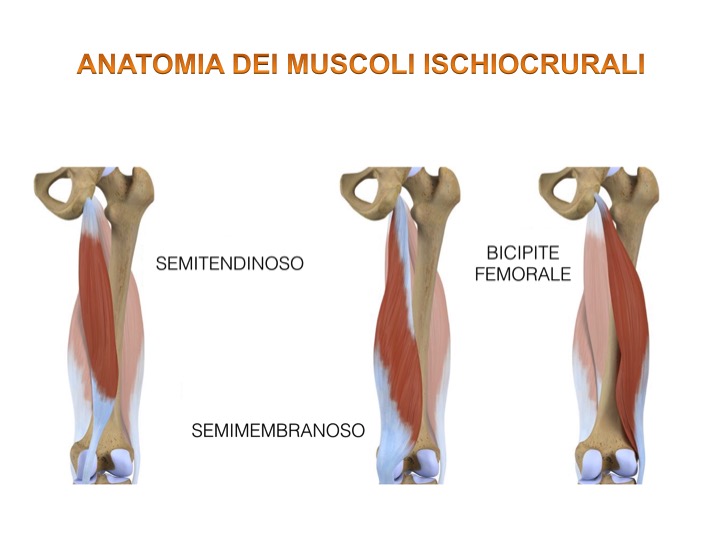

È composto da tre grandi muscoli:

- Bicipite femorale: Il bicipite femorale origina a livello ischiatico con il capo lungo e a livello del terzo medio della linea aspra con il suo capo breve; si inserisce a livello della testa del perone o fibula. L’azione principale consiste nel partecipare all’estensione dell’anca e alla flessione del ginocchio e, a ginocchio flesso, di ruotare esternamente gamba e coscia;

- Semimembranoso: origina a livello della tuberosità ischiatica e va ad inserirsi suddividendosi in tre fasci. Il fascio discendente termina sulla parte posteriore del condilo mediale della tibia, il fascio ricorrente risale verso il condilo laterale del femore andando a formare il legamento popliteo obliquo dell’articolazione del ginocchio, il fascio anteriore o riflesso che prende attacco sul condilo mediale della tibia. Con la sua azione partecipa all’estensione dell’anca, flette il ginocchio e, a ginocchio flesso, permette di intraruotare tibia e perone;

- Semitendinoso: origina a livello della tuberosità ischiatica e si inserisce a livello dell’epifisi prossimale della tibia; partecipa con i muscoli sartorio e gracile all’area tendinea denominata zampa d’oca. La sua azione permette sempre l’estensione dell’anca, la flessione del ginocchio e l’intrarotazione della gamba.

Anatomia del muscoli ischiocrurali

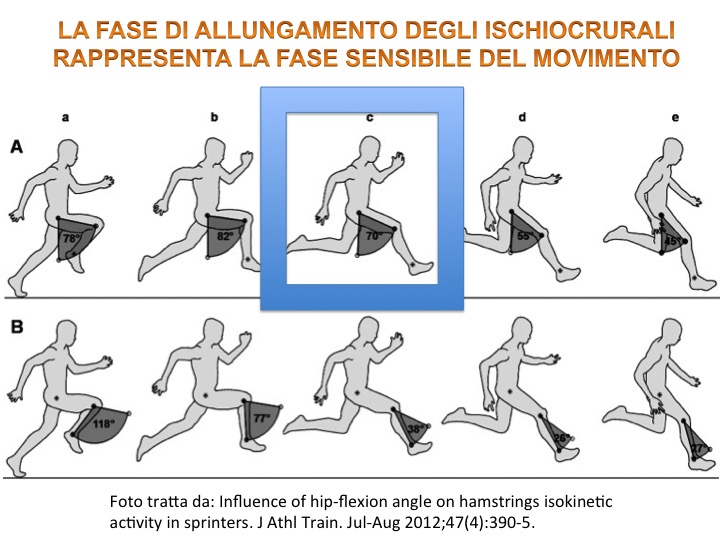

I muscoli ischiocrurali agiscono quindi principalmente come estensori di anca e flessori di ginocchio e la loro azione sul ginocchio è condizionata dalla posizione dell’anca; infatti, più l’anca si flette e più gli ischiocrurali subiscono un accorciamento relativo e più si tendono [1]. Difatti tutti possono costatare che più l’anca si flette, e quindi il ginocchio viene portato verso l’alto, e più risulta difficile estendere il ginocchio stesso e quindi allungare i muscoli posteriori della coscia.

In uno studio epidemiologico sono stati seguiti 2299 giocatori di calcio in un periodo compreso fra il 2001 e il 2009 [2]. Fra tutte le lesioni il 92% ha colpito i 4 principali gruppi muscolari degli arti inferiori con la seguente incidenza:

- Muscoli ischiocrurali (37%);

- Muscoli adduttori (23%);

- Muscolo quadricipite (19%);

- Muscoli del polpaccio (13%).

I muscoli posteriori della coscia sembrano essere quindi più inclini all’infortunio. Questo può dipendere dal fatto che esiste di base una differenza di forza importante fra la muscolatura anteriore e posteriore della coscia; la potenza totale dei flessori del ginocchio è di 15 kgm ovvero poco più di un terzo di quella del quadricipite [1]. Questo può favorire uno squilibrio di forza rispetto ai muscoli anteriori della coscia. Inoltre il bicipite femorale è un muscolo ricco di fibre fast twitch o di tipo 2 e questo lo può predisporre ad un rischio infortunio nel momento in cui è richiesta potenza di contrazione [3].

Altri studi confermano quanto gli ischiocrurali rappresentino una muscolatura fragile dal punto di vista della possibilità d’infortunio. Ad esempio in un altro studio epidemiologico che ha riguardato il calcio australiano dal 1992 al 2012 è stato rilevato come l’infortunio più frequente fosse lo stiramento dei muscoli ischiocrurali con un tasso di recidiva del 26% [4].

L’infortunio ai muscoli posteriori della coscia è molto comune in tutti quegli sport, dove è richiesta velocità e potenza di sprint come nel calcio, nel rugby o football. In uno studio di Askling e collaboratori si evidenzia come in questi sport l’80% di tutti gli infortuni muscolari sia a carico degli arti inferiori e fra questi ben il 47% era a carico dei muscoli ischiocrurali [5].

Gestione infortunio

Quando un muscolo viene sottoposto ad uno stress per un esercizio o un carico al quale non è adeguatamente condizionato il rischio è che si vengano a determinare siti focali di lesione; in questo senso le contrazioni eccentriche risultano pericolose e potenzialmente dannose [6].

Si riconoscono fondamentalmente 3 gradi di lesione:

- Primo grado: rottura di meno del 5% delle fibre muscolari accompagnata da minima emorragia;

- Secondo grado: rottura fino a tre quarti della superficie di sezione anatomica del muscolo;

- Terzo grado: rottura muscolare oltre i tre quarti della superficie anatomica del muscolo, subtotale (lacerazione incompleta della sezione del muscolo) o totale (lacerazione dell’intero ventre muscolare o distacco della giunzione miotendinea).

Tendenzialmente il trattamento dell’infortunio degli ischiocrurali è di tipo conservativo; tuttavia possono sussistere le condizioni all’intervento chirurgico qualora:

- la rottura è totale o subtotale (superiore al 50%) [7];

- sia presente un grande ematoma che rischia di comprimere e compromettere altre strutture vascolari e nervose [8];

- sia presente dolore cronico (> 4-6 mesi) in un muscolo precedentemente lesionato, specialmente con ROM (range of motion) scarso a causa di un importante tessuto cicatriziale di riparazione causato da una pronunciata sintesi alterata di collagene [9].

Inoltre è da considerare il coinvolgimento o meno del tendine che implica un peggioramento significativo della prognosi con tempi di guarigione più lunghi [10].

Un possibile test per verificare se la muscolatura è pronta per un completo ritorno al gioco è il test attivo balistico di flessione dell’anca da confrontare con la gamba non infortunata; il test ad ogni modo non deve essere eseguito prima del periodo di riabilitazione quando tutti i test clinici compresi quelli di flessibilità passiva, indicano un completo recupero [11]. Questo è importante per cercare di prevenire quanto possibile il tasso di recidiva nella stessa sede che tocca il 18% per quanto riguarda il bicipite femorale nei due mesi successivi all’assegnazione del “via libera” [12].

Altri test predittivi interessanti sui tempi di recupero dopo l’infortunio riguardano la capacità da parte dell’atleta di tornare a camminare in assenza di dolore entro un tempo preciso; per esempio atleti di livello professionistico australiani che impiegavano più di un giorno per camminare senza dolore, avevano una probabilità significativamente maggiore di impiegare più di tre settimane prima di tornare alla competizione, rispetto a quelli che camminavano senza dolore entro un giorno [13].

Un altro studio predittivo sui tempi di recupero post infortunio valuta alcuni parametri, entro i primi 5 giorni dalla lesione, che sono associati a un tempo di recupero superiore ai 40 giorni. Tali parametri sono:

- dolore su scala VAS (da 0 a 10) >6;

- suono “popping” – like nel momento dell’infortunio;

- dolore durante le attività quotidiane per più di 3 giorni;

- ematoma;

- limitazione del ROM superiore ai 15° rispetto al controlaterale [14].

Le lesioni possono essere classificate come:

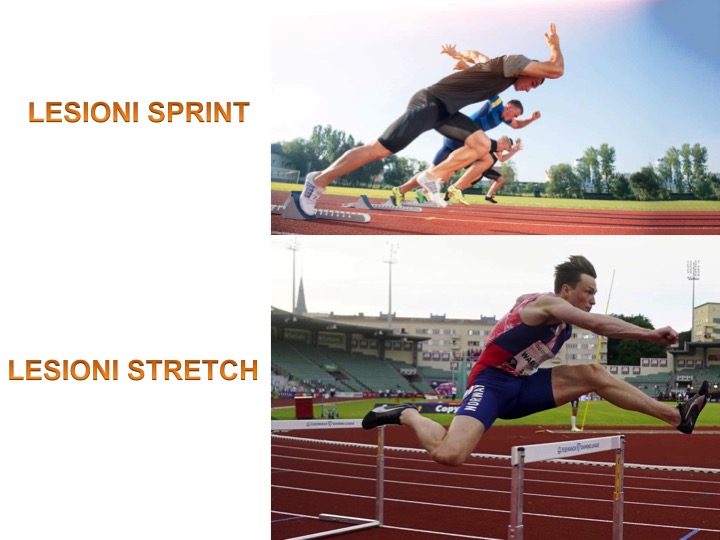

- lesioni di tipo Stretch (allungamento della gamba verso l’alto): in questo caso vi è un’esagerata flessione d’anca con conseguente retroversione del bacino; i muscoli ischiocrurali in una risposta protettiva data dal massimo allungamento si danneggiano.

- lesioni di tipo Sprint (accelerazione e massima velocità): in questo caso l’anca si trova in un atteggiamento di massima estensione con conseguente antiversione del bacino; una contrazione massimale degli ischiocrurali in accorciamento provoca un danno alle fibre muscolari.

Essendo un gruppo muscolare bi-articolare, gli ischiocrurali risentono quindi, nella loro dinamica, della posizione lombopelvica che può predisporre ad un certo tipo di lesione [15]. Subito dopo la lesione muscolare, un breve periodo di immobilizzazione è obbligatorio da un punto di vista biologico per permettere al tessuto connettivo di collegare i monconi muscolari e consentire una prima capacità resistiva del tessuto; tuttavia l’immobilizzazione deve durare meno di una settimana per ridurre al minimo le sue complicazioni compreso l’instaurarsi di un tessuto cicatriziale permanente di grandi dimensioni [16].

Infatti, una mobilizzazione precoce permette di indurre il fenomeno dell’angiogenesi con conseguente apporto di sangue e sostanze nutritizie indispensabili per la rigenerazione delle fibre lesionate [17]. Un concetto recentemente introdotto è “l’elongation stress on hamstring” (ESH) dove viene valutata la quantità di allungamento sottraendo l’angolo di flessione del ginocchio dall’angolo di flessione dell’anca; tanto più è positivo l’ESH, tanto più i muscoli posteriori della coscia sono allungati oltre il loro ottimale [18-19].

Questo porta a suggerire l’importanza dell’allenamento eccentrico in questo tipo di muscolatura.

Approccio chinesiologico

Nell’ambito del movimento i protocolli di rieducazione o prevenzione devono porre l’attenzione sulla stabilizzazione neuromuscolare della regione lombopelvica, in quanto è stato osservato che un programma di riabilitazione costituito da esercizi di agilità progressiva e stabilizzazione del tronco è più efficace di un programma che enfatizza lo stretching e il rinforzo isolato nel promuovere il ritorno allo sport e prevenire la recidiva in coloro che hanno avuto l’infortunio [20].

All’interno dei programmi di lavoro è stato osservato come l’aumento del volume e dell’intensità dell’allenamento della forza sia associato ad una riduzione del rischio d’infortunio sportivo [21].

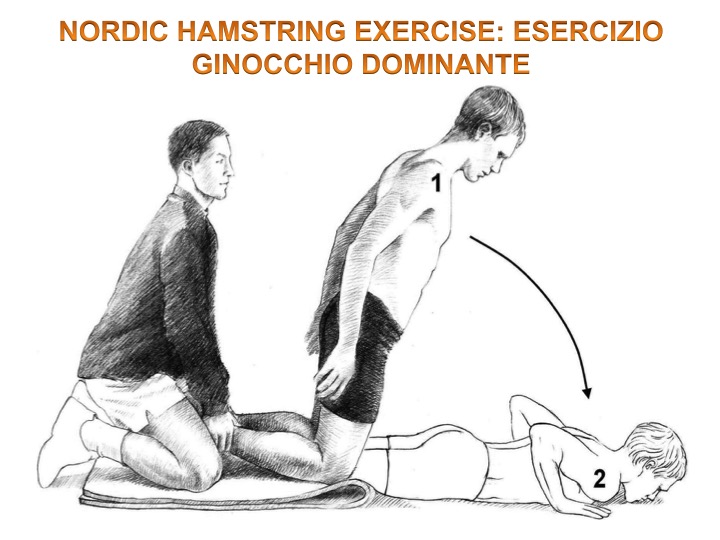

Negli ultimi anni, programmi di allenamento basati sullo sviluppo della forza, principalmente eccentrica, hanno dimostrato di ridurre notevolmente l’incidenza d‘infortunio agli ischiocrurali e la recidiva degli stessi, rispettivamente fino al 60% e 85% [22-23]. In questo senso l’esercizio denominato “Nordic Hamstring Exercise” rappresenta un intervento importante sullo sviluppo della forza eccentrica dei muscoli posteriori della coscia, anche se è meglio abbinarlo ad un progressivo incremento dell’allenamento della velocità che implica un’attivazione e velocità di contrazione muscolare più funzionale [24].

All’interno dei programmi di prevenzione, soprattutto delle recidive, è molto importante proseguire un programma personalizzato dopo il ritorno alla performance che includa esercizi e metodi quali:

- Nordic Hamstring Exercise;

- Single Leg Deadlift;

- Pliometria;

- Core stability

All’interno dei metodi funzionali alla prevenzione e rinforzo degli hamstring trova sicuramente posto l’utilizzo del kettlebell che permette un’importante attivazione elettromiografica durante il movimento di Swing [25[. Inoltre lo swing implica un’attivazione “anca dominante” che trova il suo complemento naturale con il Nordic Hamstring Exercise che è invece un tipo di esercizio prevalentemente “ginocchio dominante”.

Sia che ci si trovi nella parte riabilitativa o di ricondizionamento/prevenzione sarà sempre molto importante dosare la proposta nei vari parametri:

- Intensità;

- Volume;

- Ampiezza del movimento;

- Velocità esecutiva [26].

Riferimenti:

- A.I. Kapandji. Anatomia funzionale, arto inferiore, 6° edizione. Maloine – Monduzzi Editoriale, 2011.

- Jan Ekstrand, Martin Hägglund, Markus Waldén. Epidemiology of muscle injuries in professional football (soccer). Am J Sports Med. 2011 Jun;39(6):1226-32.

- Pavlos E Evangelidis, Garry J Massey, Richard A Ferguson, Patrick C Wheeler, Matthew T G Pain, Jonathan P Folland. The functional significance of hamstrings composition: is it really a “fast” muscle group? Scand J Med Sci Sports. 2017 Nov;27(11):1181-1189.

- John W Orchard, Hugh Seward, Jessica J Orchard. Results of 2 decades of injury surveillance and public release of data in the Australian Football League. Am J Sports Med. 2013 Apr;41(4):734-41.

- C Askling, J Karlsson, A Thorstensson. Hamstring injury occurrence in elite soccer players after preseason strength training with eccentric overload. Scand J Med Sci Sports. 2003 Aug;13(4):244-50.

- R B Armstrong, G L Warren, J A Warren. Mechanisms of exercise-induced muscle fibre injury. Sports Med. 1991 Sep;12(3):184-207.

- L C Almekinders. Results of surgical repair versus splinting of experimentally transected muscle. J Orthop Trauma. 1991;5(2):173-6.

- U M Kujala, S Orava, M Järvinen. Hamstring injuries. Current trends in treatment and prevention. Sports Med. 1997 Jun;23(6):397-404.

- Tero A H Järvinen, Teppo L N Järvinen, Minna Kääriäinen, Hannu Kalimo, Markku Järvinen. Muscle injuries: biology and treatment. Am J Sports Med. 2005 May;33(5):745-64.

- Jules Comin, Peter Malliaras, Peter Baquie, Tim Barbour, David Connell. Return to competitive play after hamstring injuries involving disruption of the central tendon. Am J Sports Med. 2013 Jan;41(1):111-5.

- C M Askling, J Nilsson, A Thorstensson. A new hamstring test to complement the common clinical examination before return to sport after injury. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2010 Dec;18(12):1798-803.

- Anna Hallén, Jan Ekstrand. Return to play following muscle injuries in professional footballers. J Sports Sci. 2014;32(13):1229-36.

- Price Warren, Belinda J Gabbe, Michal Schneider-Kolsky, Kim L Bennell. Clinical predictors of time to return to competition and of recurrence following hamstring strain in elite Australian footballers. Br J Sports Med. 2010 May;44(6):415-9.

- Yannick Guillodo, Caroline Here-Dorignac, Bertrand Thoribé, Gwénaelle Madouas, Marc Dauty, Francois Tassery, Alain Saraux. Clinical predictors of time to return to competition following hamstring injuries. Muscles Ligaments Tendons J. 2014 Nov 17;4(3):386-90.

- Ayako Higashihara, Yasuharu Nagano, Kazumasa Takahashi, Toru Fukubayashi. Effects of forward trunk lean on hamstring muscle kinematics during sprinting. J Sports Sci. 2015;33(13):1366-75.

- M Järvinen. Healing of a crush injury in rat striated muscle. 4. Effect of early mobilization and immobilization on the tensile properties of gastrocnemius muscle. Acta Chir Scand. 1976;142(1):47-56.

- M Järvinen. Healing of a crush injury in rat striated muscle. 3. A micro-angiographical study of the effect of early mobilization and immobilization on capillary ingrowth. Acta Pathol Microbiol Scand A. 1976 Jan;84(1):85-94.

- Kenny Guex, Grégoire P Millet. Conceptual framework for strengthening exercises to prevent hamstring strains. Sports Med. 2013 Dec;43(12):1207-15.

- Kenny Guex, Boris Gojanovic, Grégoire P Millet. Influence of hip-flexion angle on hamstrings isokinetic activity in sprinters. J Athl Train. Jul-Aug 2012;47(4):390-5.

- Marc A Sherry, Thomas M Best. A comparison of 2 rehabilitation programs in the treatment of acute hamstring strains. J Orthop Sports Phys Ther. 2004 Mar;34(3):116-25.

- Jeppe Bo Lauersen, Thor Einar Andersen, Lars Bo Andersen. Strength training as superior, dose-dependent and safe prevention of acute and overuse sports injuries: a systematic review, qualitative analysis and meta-analysis. Br J Sports Med. 2018 Dec;52(24):1557-1563.

- Aiden J Oakley, Jacob Jennings, Chris J Bishop. Holistic hamstring health: not just the Nordic hamstring exercise. Br J Sports Med. 2018 Jul;52(13):816-817.

- Wesam Saleh A Al Attar, Najeebullah Soomro, Peter J Sinclair, Evangelos Pappas, Ross H Sanders. Effect of Injury Prevention Programs that Include the Nordic Hamstring Exercise on Hamstring Injury Rates in Soccer Players: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Med. 2017 May;47(5):907-916.

- Ayako Higashihara, Takashi Ono, Jun Kubota, Toru Okuwaki, Toru Fukubayashi. Functional differences in the activity of the hamstring muscles with increasing running speed. J Sports Sci. 2010 Aug;28(10):1085-92.

- Michael J Del Monte, David A Opar, Ryan G Timmins, James A Ross, Justin W L Keogh, Christian Lorenzen. Hamstring Myoelectrical Activity During Three Different Kettlebell Swing Exercises. J Strength Cond Res. 2020 Jul;34(7):1953-1958.

- Matt Wallden. Designing effective corrective exercise programs: the importance of dosage. J Bodyw Mov Ther. 2015 Apr;19(2):352-6.