Anatomia

Il muscolo scheletrico deve il suo nome al fatto che è inserito sulle ossa garantendone quindi il movimento ed è sotto il controllo volontario del sistema nervoso centrale. La cellula muscolare contiene molti nuclei ed è per questo definita polinucleata e più specificatamente fibra muscolare. La fibra muscolare è costituita da tutta una serie di fascetti più piccoli definiti miofibrille. Queste a loro volta sono costituite da delle unità contrattili definite sarcomeri.

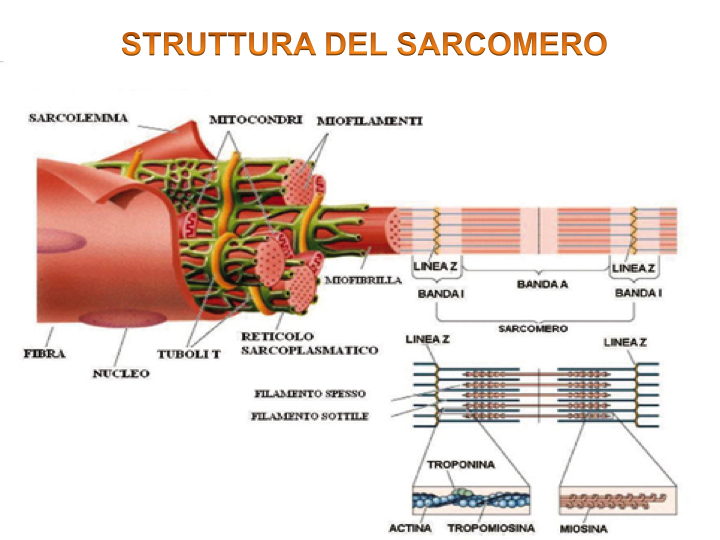

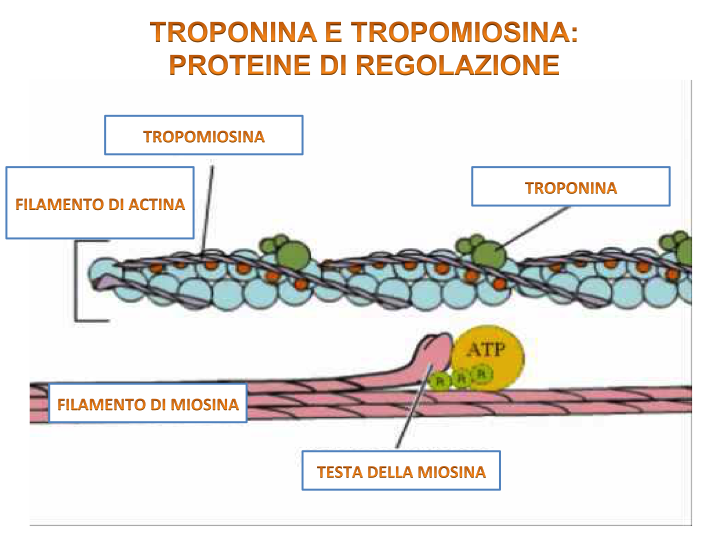

Il sarcomero è definito come l’unità anatomo – funzionale della fibra muscolare ovvero la parte contrattile più piccola.All’interno del sarcomero si osservano miofilamenti spessi e sottili corrispondenti alle proteine della contrazione muscolare: actina (sottile) e miosina (spessa). È proprio la differente densità fra i due tipi di proteine che dà alla fibra muscolare il caratteristico aspetto striato. Questo aspetto, unito al controllo volontario, differenzia la muscolatura scheletrica dalla muscolatura liscia che è possibile riscontrare negli organi e nei visceri così come nei vasi arteriosi. Altre strutture proteiche fondamentali ai fini della contrazione muscolare sono la troponina e la tropomiosina. La struttura anatomica del sarcomero è compresa fra due estremità che sono definite linee “Z” mentre al centro troviamo la linea “M”; sono presenti infine una coppia di bande “I” e una banda “A”.

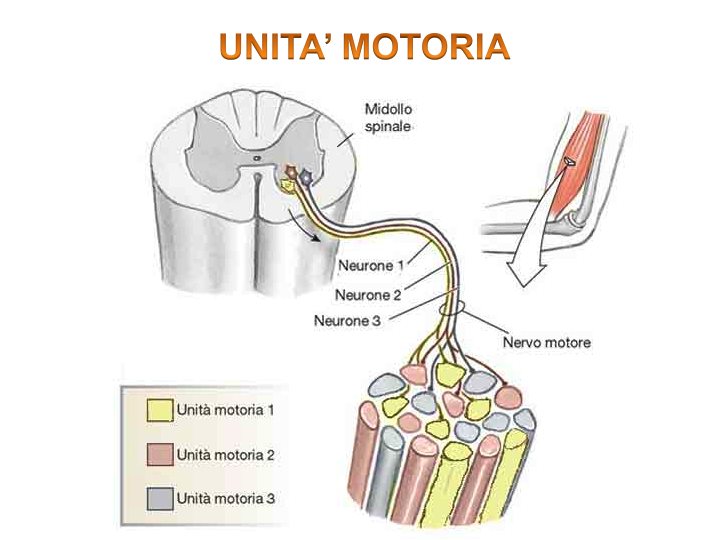

Nell’osservare anatomicamente la fibra muscolare è importante citare il concetto dell’unità motoria: con questa si intende il complesso neuro – motorio che si instaura fra fascetti di fibre muscolari ed i motoneuroni specifici che innervano quelle fibre. Questi a loro volta hanno una capacità trasmissiva dell’impulso elettrico diversa in base al tipo di fibra muscolare innervata. Esiste, infatti, un’importante differenziazione dei tipi di fibra muscolare in base alla funzione che devono assolvere: si parla di fibre a contrazione lente “slow twitch” (definite anche rosse o di tipo 1) e di fibre a contrazione rapida “fast twitch” (definite anche bianche o di tipo 2). Le prime esplicano lavori ad alta resistenza e bassa potenza utili per lavori duraturi nel tempo (ad esempio la muscolatura posturale antigravitaria) mentre le seconde esprimono lavori muscolari a bassa resistenza ed alta potenza; queste ultime si differenziano ulteriormente in due sottotipi: le fibre 2 tipo “a” e le fibre 2 tipo “b”, rispettivamente chiamate anche intermedie e veloci. Inoltre esiste una diversa distribuzione delle unità motorie in relazione al tipo di movimento a cui deve assolvere un determinato distretto muscolare: per fare un esempio saranno presenti più unità motorie per i muscoli estrinseci dell’occhio che non per la muscolatura del gluteo; e questo semplicemente perché l’occhio deve compiere movimenti di altissima precisione per ancorarci nell’ambiente circostante e informare il sistema nervoso centrale (SNC) a riconoscere spazi e possibili pericoli. La muscolatura glutea invece compie movimenti grossolani e non ha bisogno di tutta questa precisione; si pensi in tal senso al movimento di salire le scale dove la contrazione della muscolatura glutea favorisce l’estensione dell’anca, un movimento assai grezzo se lo si compara alla funzione visiva.

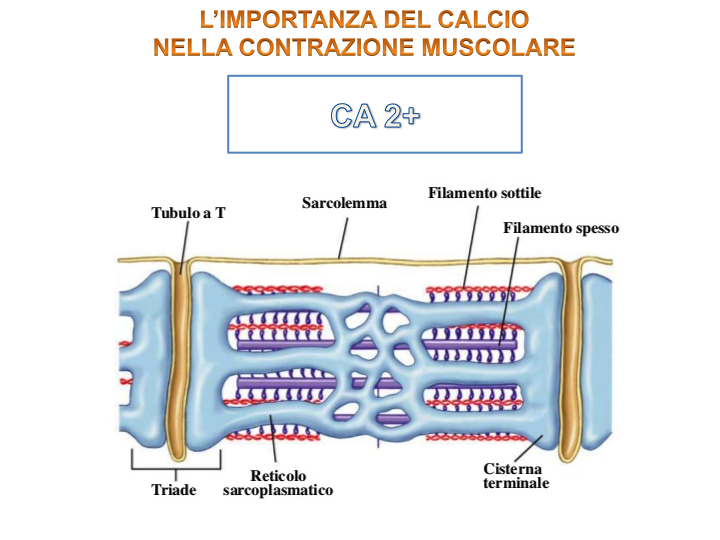

L’assone del motoneurone termina in prossimità della fibra muscolare con la quale contrae sinapsi per trasferire l’impulso nervoso: questa è la giunzione neuromuscolare o placca motrice. Come tutte le cellule, anche la cellula muscolare ha una sua membrana definita sarcolemma che si eccita nel momento in cui viene raggiunta dall’impulso nervoso e stimolata dalla liberazione di acetilcolina. Al fine di portare l’impulso in profondità nella fibra muscolare, il sarcolemma s’invagina all’interno con dei prolungamenti chiamati “tubuli T” i quali vanno a comunicare a stretto contatto con il reticolo sarcoplasmatico, un sistema canalicolare in cui confluiscono ioni calcio indispensabili per la contrazione muscolare.

Neurofisiologia della contrazione muscolare

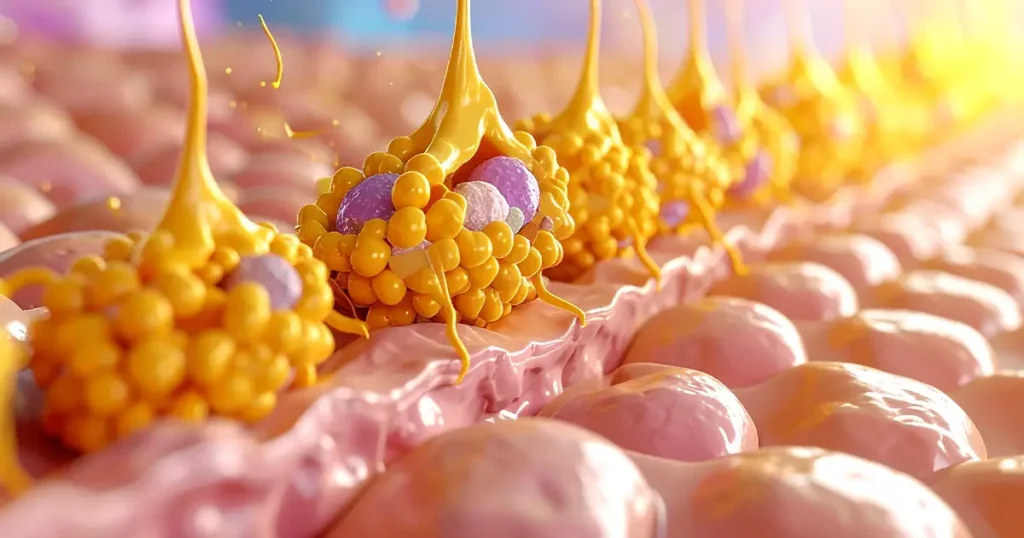

Il processo che porta al fenomeno della contrazione muscolare è noto come accoppiamento eccitazione – contrazione. L’impulso generato dall’attività elettrica del motoneurone giunge sulla membrana della fibra muscolare depolarizzandola; lo stesso impulso si propaga quindi all’interno della cellula fino ai tubuli T. Questo porta al rilascio degli ioni calcio che entrano in contatto con la miofibrilla e più nello specifico determinano la contrazione dell’unità sarcomerale.

L’importanza del calcio ai fini della contrazione muscolare fu scoperta dal medico inglese Sydney Ringer nel 1882 quando osservò che un cuore isolato di rana riusciva a contrarsi in una concentrazione salina con acqua di rubinetto e non in acqua distillata. Ringer individuò che gli ioni calcio presenti nell’acqua di rubinetto erano un fattore determinante per la contrazione [1].

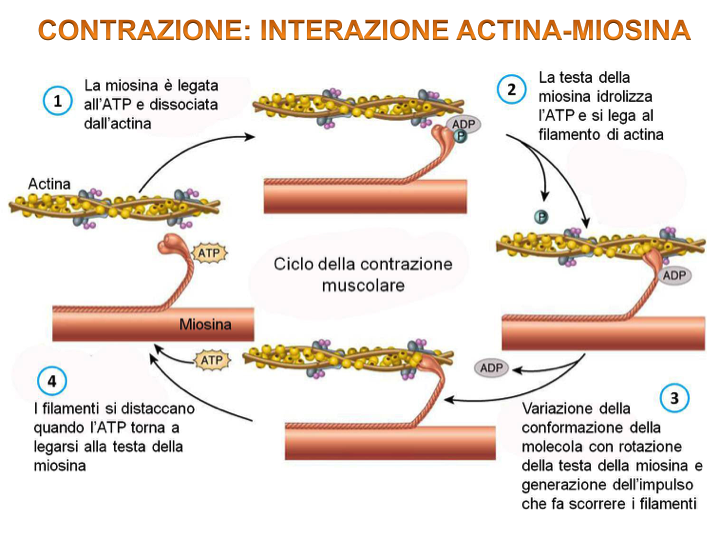

Gli ioni calcio vanno a legarsi con la molecola proteica della troponina presente sul filamento di actina; questo determina l’attivazione della tropomiosina (anch’essa presente sul filamento di actina) la quale andrà a scoprire i siti di legame per la testa della miosina, permettendo così l’interazione fra actina e miosina. Il fenomeno della contrazione muscolare richiede necessariamente energia: questa corrisponde alla molecola dell’ATP (adenosintrifosfato) che rappresenta la valuta energetica della cellula. È in questa fase che l’enzima ATP-asi presente sulla testa della miosina determinerà l’idrolisi dell’ATP con una conseguente liberazione di energia necessaria per lo scorrimento dei filamenti di actina per mezzo di un movimento a leva esercitato dalla testa della miosina. La contrazione muscolare non è altro, infatti, che lo scorrimento dei filamenti di actina su quelli della miosina (modello di scorrimento dei filamenti).

Al terminare dell’impulso nervoso i canali del calcio della membrana del reticolo sarcoplasmatico si chiudono e il calcio in eccesso viene riassorbito da una Ca2+ – ATPasi all’interno dello stesso reticolo, dove viene accumulato fino al momento del bisogno. Questa diminuzione del calcio intracellulare implica la dissociazione degli ioni calcio (Ca2+) dalla troponina e a sua volta permette alla tropomiosina di bloccare l’interazione actina – miosina.

Tutto questo fa capire come sia la contrazione sia il rilasciamento muscolare siano processi che richiedano una grande quantità di energia che costantemente deve essere risintetizzata. La sintesi di nuova ATP avviene per mezzo delle grandi vie energetiche del metabolismo:

- Via aerobica;

- Via anaerobica lattacida;

- Via anaerobica alattacida.

Ecco perché è possibile sfruttare il fenomeno della contrazione muscolare per dimagrire e mantenere in definitiva un sistema allenato e ben funzionante. Un buon trofismo muscolare stimola costantemente il consumo energetico e tiene il metabolismo attivo. Il tessuto muscolare si presenta quindi come tra i tessuti metabolicamente più attivi e ancor più vero quello su cui è più facilmente possibile intervenire.

Riferimenti:

1 Gerald Karp, Biologia cellulare e molecolare-concetti ed esperimenti, Edises, 2008