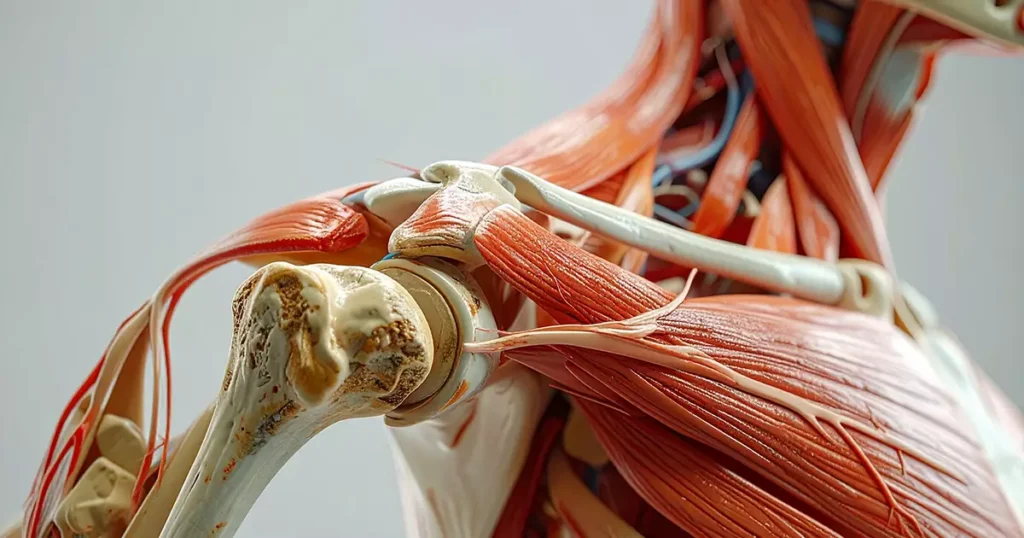

Introduzione: Cenni di Anatomia

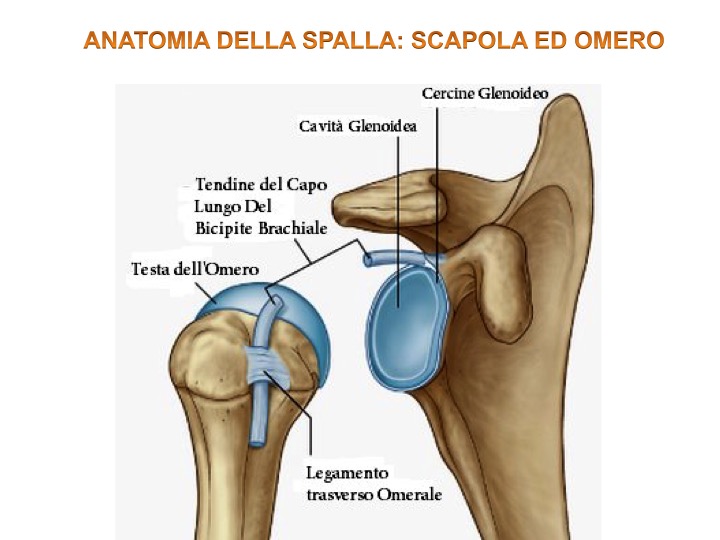

L’articolazione scapolo – omerale rientra nella categoria delle enartrosi, ovvero di quella tipologia di articolazioni costituite da una parte sferica o emisferica e da una cavità o glena. Grazie alle sue intrinseche caratteristiche un’enartrosi è in grado di permettere movimenti sui tre piani dello spazio. Questa grande libertà di movimento la rende però anche più esposta a pericoli; questo è ancor più vero per l’articolazione della spalla che si trova lateralmente rispetto al centro del corpo e che non dispone di strutture forti come quelle dell’anca.

Peraltro le superfici articolari non sono perfettamente congrue: la testa sferica dell’omero tende ad essere più grande della cavità che l’accoglie. Per ovviare a questa incongruenza la superficie della cavità è resa più amplia da un manicotto fibroso definito cercine glenoideo: questo ha lo scopo di aumentare la congruenza articolare fra i due capi ossei, di proteggere i bordi ossei e di donare maggiore stabilità articolare. Una stabilità, tuttavia messa a dura prova dalla grande capacità di movimento che l’articolazione possiede e che la espone al rischio maggiore: l’instabilità di spalla appunto che si può esprimere nella perdita dei fisiologici rapporti fra i due capi articolari; in gergo la lussazione dell’articolazione.

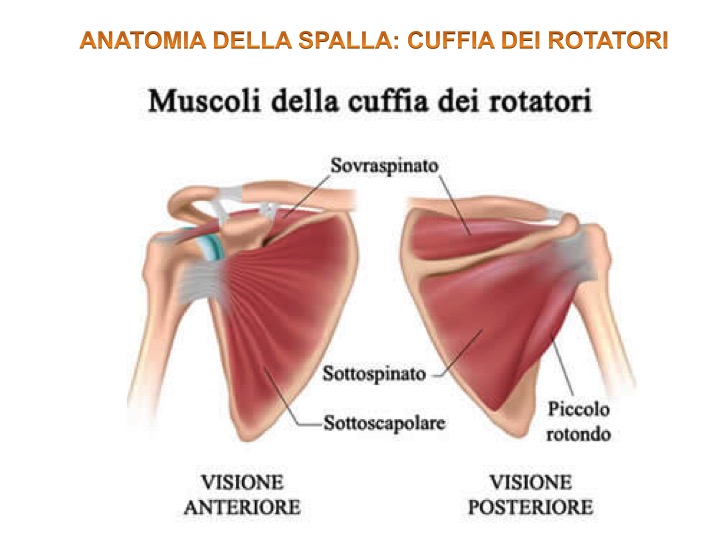

A livello muscolare, l’articolazione della spalla dispone di un’unità esterna e di un’unità interna; nel primo caso si fa riferimento al muscolo deltoide che circonda la spalla, ai muscoli trapezio, gran pettorale, gran dorsale e romboidi; nel secondo caso si fa riferimento a quel complesso muscolare definito cuffia dei rotatori la quale ha lo scopo di fornire la massima stabilizzazione alla testa omerale durante i movimenti. La cuffia è formata dai muscoli sovraspinato, sottospinato, piccolo rotondo e sottoscapolare.

Instabilità: Lesione e Approccio Chirurgico

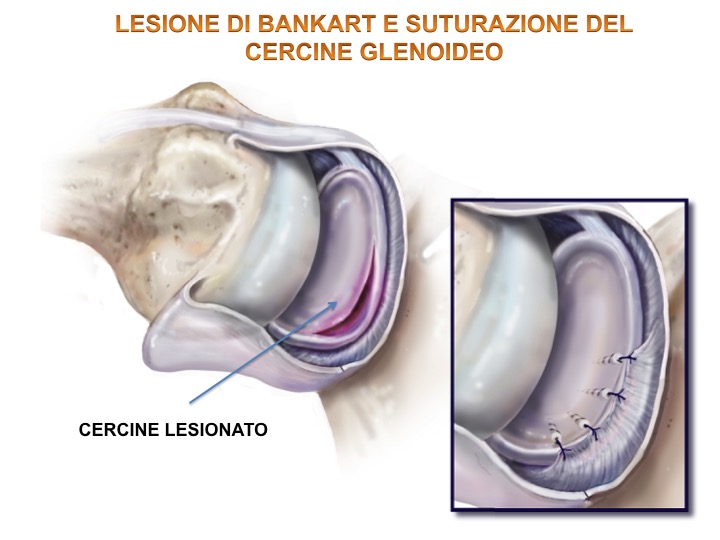

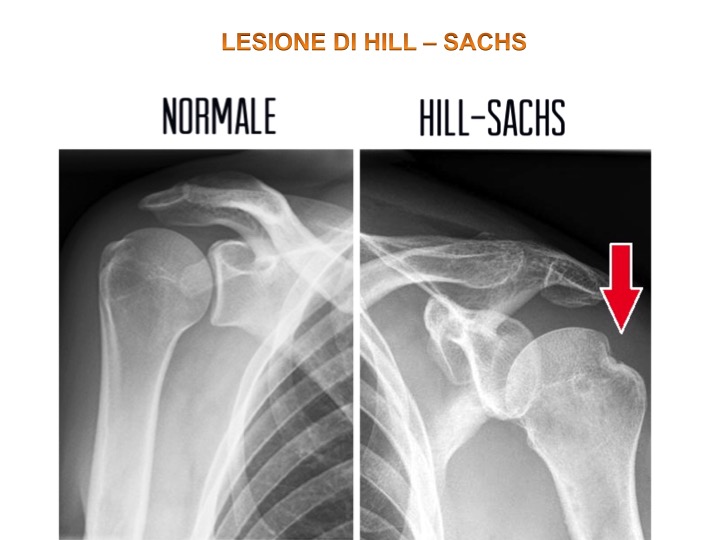

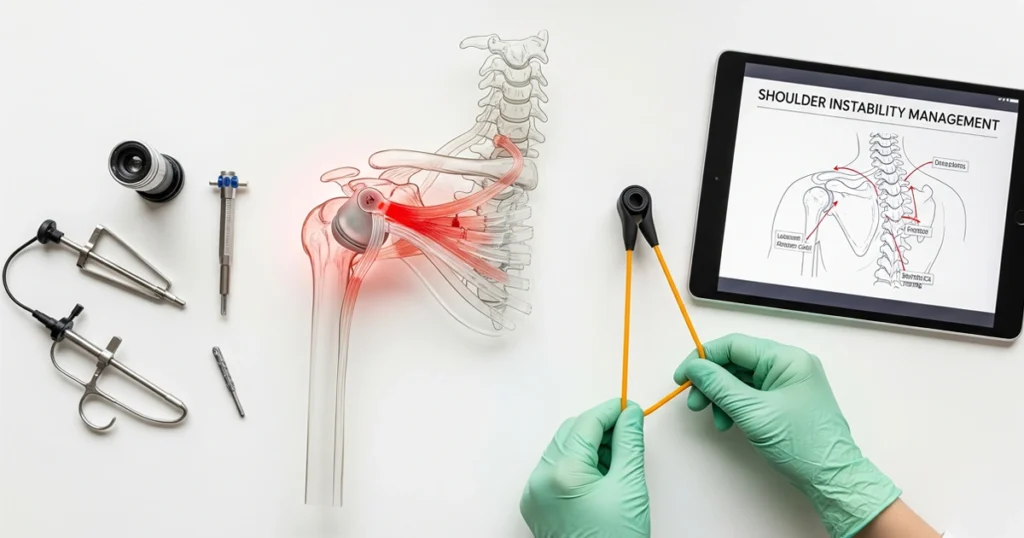

Una delle caratteristiche dell’instabilità della spalla è la sua tendenza a recidivare. Questo accade perché l’articolazione gleno – omerale perde il suo equilibrio, peraltro già fragile per caratteristiche che le sono proprie. Solitamente la lussazione della spalla, soprattutto se ripetuta, porta a delle lesioni caratteristiche fra cui la lesione del labbro glenoideo conosciuta come lesione di Bankart e la frattura da impatto della testa omerale definita lesione di Hill – Sachs.

La lesione di Bankart si osserva spesso in pazienti con lussazione anteriore di spalla; può essere associata a frattura del bordo glenoideo: in questo caso si parla di Bankart ossea [1]. Questo porta a dei difetti di congruenza fra i capi articolari, rappresentando una delle maggiori cause di instabilità residua; se il difetto supera il 15-25% della glenoide, l’intervento chirurgico per il ripristino della stessa si ritiene necessario; la diagnosi viene fatta tramite diagnostica per immagini quali radiografia e tomografia computerizzata e fintantoché la lesione non risulta essere di grandi dimensioni l’intervento in artroscopia rappresenta la modalità elettiva [2-3].

In questo senso, nelle lesioni anteriori del labbro glenoideo, in accordo alla letteratura, viene suggerito di usare degli ancoraggi per suturare il labbro stesso (capsulo-plastica), ridando così congruenza articolare e abbassando il tasso di recidiva [4]. La lesione di Hill – Sachs si verifica simultaneamente alla lesione ossea glenoidea fino al 62% dei pazienti con instabilità gleno – omerale; le lesioni di Hill – Sachs di grandi dimensioni della testa omerale possono causare l’aggancio difettoso con il labbro glenoideo anche dopo la ricostruzione della glenoide; la forte incongruenza fra testa omerale e glenoide rappresenta un’indicazione per il trattamento chirurgico [5-6].

Chi pratica sport di contatto e cosiddetti “overhead” è sottoposto ad un rischio maggiore di instabilità gleno-omerale e la dislocazione anteriore risulta essere più comune rispetto a quella posteriore [7-8-9]. Un’ulteriore approccio chirurgico è la trasposizione del processo coracoideo della scapola sul margine anteriore della glena: una tecnica che prende il nome di Latarjet [10]. Questa tecnica viene solitamente utilizzata quando vi è una consistente perdita di glenoide ossea.

A livello internazionale il 90% dei chirurghi privilegia, almeno come trattamento iniziale, la riparazione di Bankart anche se la tecnica di Latarjet tende a conferire un tasso significativamente più basso di recidiva e un movimento di rotazione esterna meno limitato [11-12]. Tuttavia l’intervento risulta essere più invasivo.

Rieducare e Prevenire ragionando in Termini di Globalità: l’Importanza della Catena Cinetica

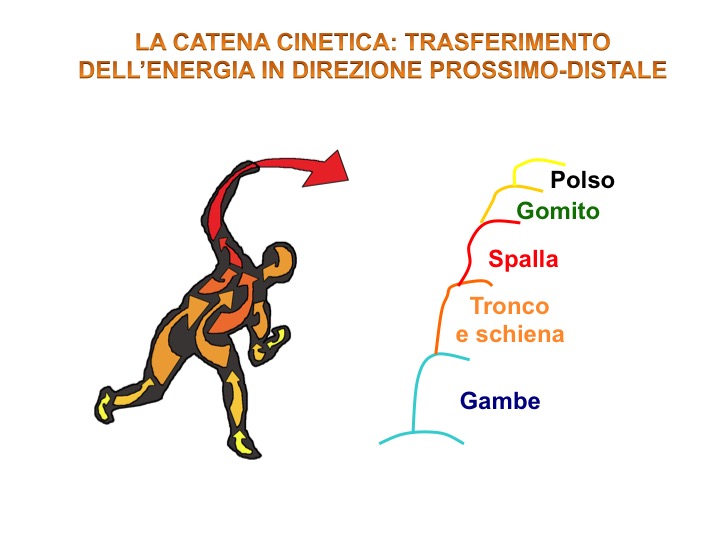

Non è possibile fare un buon lavoro di recupero dell’articolazione in un contesto post chirurgico, né fare una buona opera di prevenzione e allenamento se non si considera la spalla in relazione a tutto il corpo. Ogni movimento è infatti l’espressione di una catena cinetica specifica ovvero di una specifica attivazione sequenziale e temporale degli anelli muscolo articolari.

La catena cinetica rappresenta un modello biomeccanico usato per analizzare attività quotidiane e sportive; descrive il corpo come un sistema ad anelli di segmenti interdipendenti [13-14].

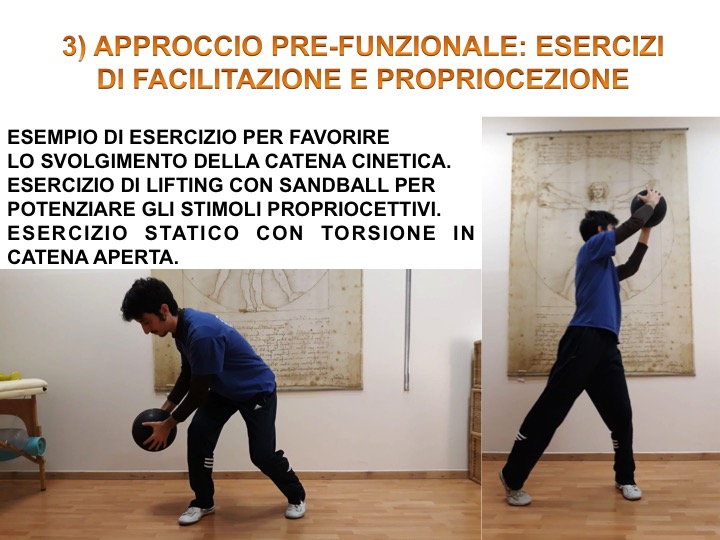

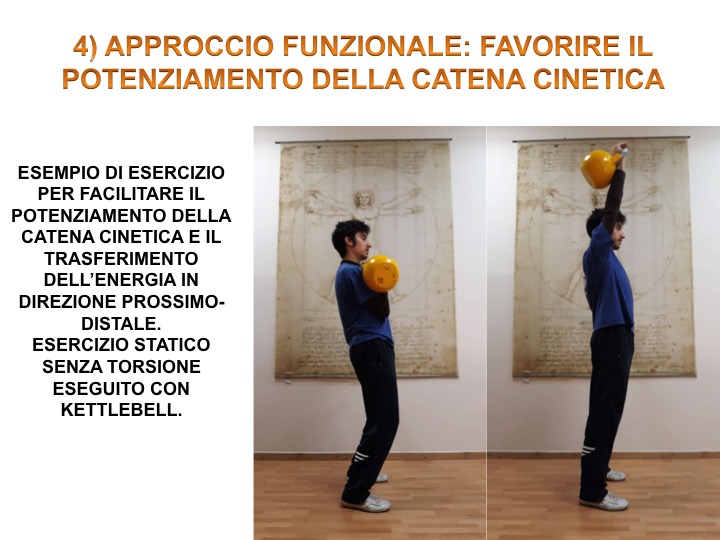

I più recenti studi confermano l’importanza di lavorare in catena cinetica per la rieducazione e il training della spalla partendo dal presupposto che il sistema lavora in sequenza prossimo – distale, ovvero genera e trasferisce forza dal nucleo centrale (core) ai segmenti distali (arti superiori), prendendo punto fisso al suolo (arti inferiori). I modelli di movimento scelti utilizzano in sequenza la muscolatura della gamba, del tronco e della spalla indebolita per migliorare il range di movimento attivo e recuperare deficit propriocettivi e di forza. Il cambio di paradigma prevede non più il lavoro isolato sulla spalla bensì sul movimento [15]. Al fine di comprendere meglio questo concetto, si pensi al fatto che il semplice gesto di alzare volontariamente un braccio produce uno schema preciso di attivazione e disattivazione dei muscoli delle gambe e del tronco prima di arrivare al deltoide [16].

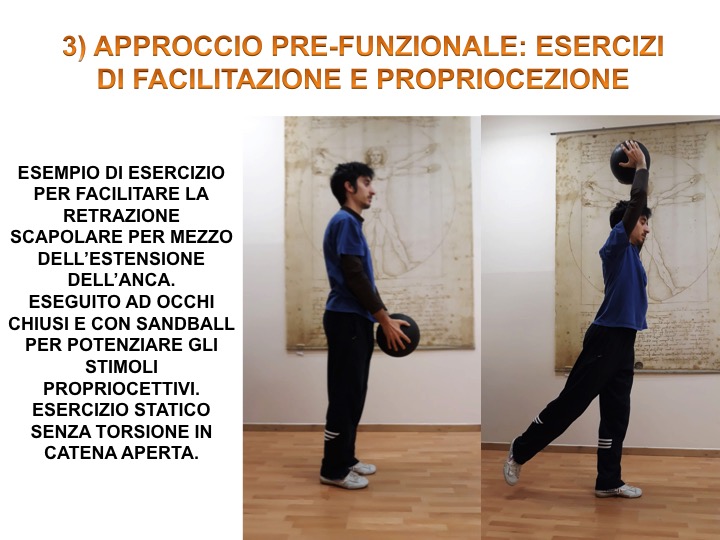

Nelle fasi inziali di un training rivolto alla rieducazione post trauma o post intervento chirurgico è preferibile iniziare da esercizi a catena chiusa per arrivare poi ad esercizi a catena aperta; questo permette non solo di attivare intere sequenze muscolari ma anche di riuscire ad isolare meglio la muscolatura favorendo il recupero del deficit di forza [17-18]. Lavorare in questo modo permette ai grandi gruppi muscolari delle anche e del tronco di posizionare il rachide toracico e produrre un corretto movimento scapolare. Esiste infatti un importante relazione fra il complesso lombo – pelvico e la funzione scapolare ricordando che l’elevazione completa del braccio richiede completa retrazione scapolare, estensione spinale, estensione dell’anca [19]. Il movimento e l’estensione delle anche e del tronco può quindi facilitare il movimento della spalla.

Nelle prime fasi di un iter rieducativo la spalla può necessitare di un gran lavoro di facilitazione; è fondamentale quindi educare o rieducare la muscolatura del tronco e del bacino; successivamente aumenterà il carico e la richiesta funzionale della spalla. È pertanto fondamentale allenare o rieducare il movimento e non il muscolo e favorire il ripristino e miglioramento della componente propriocettiva.

Quella che segue è un esempio di progressione funzionale nel processo rieducativo della spalla che illustra non tanto gli esercizi quanto i principi che ne stanno alla base. Dal dis – funzionale al funzionale, dall’orizzontalità alla verticalità, dalla catena chiusa alla catena aperta, da senza torsione a con torsione, dalla statica alla dinamica, dall’analitico al globale.

Ti aspetto presso il mio studio in Via Masaccio 167 a Firenze per un’accurata valutazione della tua spalla e l’impostazione di un programma di recupero.

Contatti:

Web: www.francescocorsi.com

Mail: info@francescocorsi.com

Cell: 334 26 33 646 (anche whatsapp)

Riferimenti:

1 Skupiński J, Piechota MZ, Wawrzynek W, Maczuch J, Babińska A. The Bony Bankart Lesion: How to Measure the Glenoid Bone Loss. Pol J Radiol. 2017 Feb 4;82:58-63.

2 Rausch V, Königshausen M, Geßmann J, Schildhauer TA, Seybold D. [Bony Bankart lesions and glenoid defects : From refixation techniques to bony augmentation]. Unfallchirurg. 2018 Feb;121(2):117-125.

3 Scheibel M, Kraus N, Gerhardt C, Haas NP. [Anterior glenoid rim defects of the shoulder]. Orthopade. 2009 Jan;38(1):41-8, 50-3.

4 Steinbeck J, Witt KA, Marquardt B. [Arthroscopic versus open anterior shoulder stabilization. A systematic validation]. Orthopade. 2009 Jan;38(1):36-40.

5 Widjaja AB, Tran A, Bailey M, Proper S. Correlation between Bankart and Hill-Sachs lesions in anterior shoulder dislocation. ANZ J Surg. 2006 Jun;76(6):436-8.

6 Provencher MT, Bhatia S, Ghodadra NS, Grumet RC, Bach BR Jr, Dewing CB, LeClere L, Romeo AA. Recurrent shoulder instability: current concepts for evaluation and management of glenoid bone loss. J Bone Joint Surg Am. 2010 Dec;92 Suppl 2:133-51.

7Brophy RH. Results of shoulder stabilization surgery in athletes. Clin Sports Med. 2013 Oct;32(4):825-32.

8 Donohue MA, Owens BD, Dickens JF. Return to Play Following Anterior Shoulder Dislocation and Stabilization Surgery. Clin Sports Med. 2016 Oct;35(4):545-61.

9 Glazebrook H, Miller B, Wong I. Anterior Shoulder Instability: A Systematic Review of the Quality and Quantity of the Current Literature for Surgical Treatment. Orthop J Sports Med. 2018 Nov 16;6(11):2325967118805983.

10 Bhatia S, Frank RM, Ghodadra NS, Hsu AR, Romeo AA, Bach BR Jr, Boileau P, Provencher MT. The outcomes and surgical techniques of the latarjet procedure. Arthroscopy. 2014 Feb;30(2):227-35.

11 An VV, Sivakumar BS, Phan K, Trantalis J. A systematic review and meta-analysis of clinical and patient-reported outcomes following two procedures for recurrent traumatic anterior instability of the shoulder: Latarjet procedure vs. Bankart repair. J Shoulder Elbow Surg. 2016 May;25(5):853-63.

12 Bliven KCH, Parr GP. Outcomes of the Latarjet Procedure Compared With Bankart Repair for Recurrent Traumatic Anterior Shoulder Instability. J Athl Train. 2018 Feb;53(2):181-183.

13 HANAVAN EP Jr. A MATHEMATICAL MODEL OF THE HUMAN BODY. AMRL-TR-64-102. AMRL TR. 1964 Oct:1-149.

14 Miller DI, Morrison WE. Prediction of segmental parameters using the Hanavan human body model. Med Sci Sports. 1975 Fall;7(3):207-12.

15 McMullen J, Uhl TL. A kinetic chain approach for shoulder rehabilitation. J Athl Train. 2000 Jul;35(3):329-37.

16 Zattara M, Bouisset S. Posturo-kinetic organisation during the early phase of voluntaryupper limb movement. 1. Normal subjects. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1988 Jul;51(7):956-65.

17 Kibler WB. Closed kinetic chain rehabilitation for sports injuries. Phys Med Rehabil Clin N Am. 2000 May;11(2):369-84.

18 Kibler WB, McMullen J, Uhl T. Shoulder rehabilitation strategies, guidelines, and practice. Orthop Clin North Am. 2001 Jul;32(3):527-38.

19 Oliver GD, Weimar WH, Plummer HA. Gluteus medius and scapula muscle activations in youth baseball pitchers. J Strength Cond Res. 2015 Jun;29(6):1494-9.