Introduzione: Cenni storici e di Neuro-Anatomia

Quando si parla di propriocezione ci si riferisce alla percezione conscia e inconscia della posizione di un’articolazione. Il termine si deve al neurofisiologo Sherrington che all’inizio del 900’ identificò la capacità di ricevere informazioni dall’ambiente interno; il corpo ha quindi consapevolezza di sé grazie ad una serie di informatori (propriocettori) che garantiscono la capacità di sentirsi dal di dentro. Il sistema essere umano ha quindi capacità di adattamento sia verso gli stimoli che provengono dall’ambiente esterno attraverso gli esocettori (come la vista o l’udito) sia verso gli stimoli che provengono dall’ambiente interno.

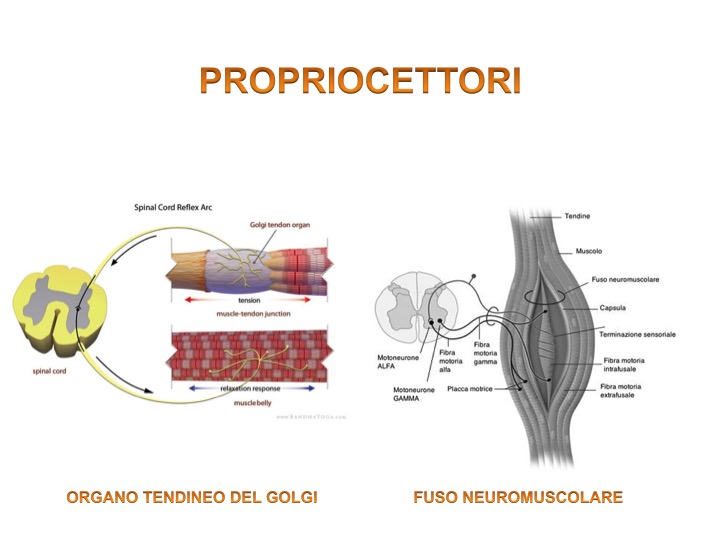

Per capire in senso pratico il fenomeno è sufficiente chiudere gli occhi e avere allo stesso tempo la chiara percezione di dove siano collocate le mani ad esempio. È soprattutto a livello inconscio, riflesso che l’attività propriocettiva si esplica maggiormente: per eseguire nella maniera più economica ed efficiente ogni movimento il sistema nervoso ha bisogno di continue informazioni provenienti dal senso di posizione articolare, sullo stato di allungamento muscolare e tensione tendinea, la posizione rispetto alla forza di gravità, la pressione che esercita il piede al suolo e così via. È intuibile come a governare questa infinita varietà di informazioni debba esserci un pilota automatico che, in maniera straordinariamente veloce, decodifichi le informazioni attuando schemi adattativi estremamente precisi.A livello neurofisiologico è fondamentale l’attività dei recettori muscolo – tendinei denominati fusi neuro – muscolari e organi tendinei del Golgi.

I fusi neuromuscolari sono dei sensori che si trovano in parallelo alle fibre muscolari e proprio questa loro disposizione permette di monitorare lo stato di allungamento. L’allungamento delle fibre muscolari genera un’attivazione dei motoneuroni gamma a livello del fuso, i quali scaricano l’informazione a livello del motoneurone alfa che a sua volta come risposta determina la contrazione muscolare: è il cosiddetto riflesso miotatico o da stiramento. Se si prende ad esempio la testa, questa per effetto della gravità tenderebbe a cadere in avanti; l’allungamento che subiscono le fibre muscolari stimola costantemente i fusi che a loro volta vanno per via riflessa a livello spinale ad attivare la muscolatura estensoria che corregge la flessione causata dalla gravità. L’attivazione della muscolatura estensoria presuppone il rilasciamento della muscolatura flessoria antagonista (inibizione reciproca) grazie ad un interneurone che permette questo equilibrio. In questo senso tutti i muscoli ad azione antigravitaria sono costantemente sottoposti a questo stimolo al fine di mantenere la postura eretta [1]. Questo suggerisce come la muscolatura antigravitaria, più di altre, sia predisposta all’accorciamento e alla retrazione miofasciale.

Gli organi tendinei del Golgi sono collocati invece in prossimità della giunzione tendinea ed hanno lo scopo di proteggere la struttura da un eccesso di tensione attraverso un meccanismo definito riflesso miotatico inverso. In questo senso, si pensi al sollevamento di un carico che stressando eccessivamente la giunzione tendinea va ad innescare una risposta di difesa attraverso la riduzione di tensione esercitata dal muscolo stesso.

Altri sensori che si riscontrano a livello di capsule articolari e a livello cutaneo sono i corpuscoli di Ruffini e Pacini rispettivamente sensibili a stimoli pressori e di vibrazione. Questi meccanismi vengono integrati con le informazioni che provengono dal mondo esterno e trovano riposte sia a livello spinale riflesso che dopo elaborazione a livello del tronco dell’encefalo e della corteccia. La propriocezione è direttamente connessa alla cinestesia. I due termini identificano da un lato la capacità di percepire la posizione articolare (propriocezione) dall’altro la capacità di percepire la sensazione di movimento o accelerazione articolare (cinestesia). L’una è in funzione dell’altra.

Sono due i meccanismi neurofisiologici che interpretano i segnali afferenti al sistema nervoso:

- Sistema feedback;

- Sistema feedforward.

Il primo è considerato un meccanismo retroattivo mentre il secondo predittivo o anticipatore. Il sistema a feedback è quindi implicato nell’apportare correzioni costanti sulla base delle informazioni che riceve mentre il sistema a feedforward è un sistema anticipatore che pre-attiva il sistema motorio in conformità a esperienze precedenti. Per comprendere meglio l’aspetto legato al meccanismo a feedforwardbasti pensare che il semplice gesto di alzare volontariamente un braccio produce uno schema preciso di attivazione e disattivazione dei muscoli delle gambe e del tronco prima di arrivare al deltoide [2] e che la muscolatura trasversa addominale si pre-attiva in preparazione al movimento [3]. Si vengono quindi a creare degli aggiustamenti posturali anticipatori.

Implicazioni pratiche

Il declino psico-fisico, che si accompagna al fisiologico processo d’invecchiamento, è direttamente correlato ad un impoverimento delle afferenze propriocettive e con esso la capacità di interagire correttamente con lo spazio circostante. La deafferentazione propriocettiva è possibile riscontrarla anche in seguito ad eventi traumatici siano essi di origine sportiva o non sportiva. Un trauma come una distorsione o una lussazione porta, infatti, con sé un’alterazione dell’afferenza propriocettiva dettata da un’alterazione dei meccanorecettori a livello dell’articolazione: questo è il motivo principale per cui un’area lesionata è più esposta ad infortunarsi nuovamente oltre al danno meccanico vero e proprio che la struttura può presentare. I programmi rieducativi devono essere pertanto includere elementi propriocettivi [4]

Il miglioramento del controllo dell’equilibrio è uno degli obiettivi più importanti nello sport e nell’esercizio fisico. Un migliore equilibrio è fortemente associato a migliori prestazioni atletiche e negativamente associato a lesioni sportive agli arti inferiori[5].Per quanto riguarda la popolazione anziana, l’esercizio fisico deve essere preso in seria considerazione e come condicio sine qua non per garantire una migliore efficienza motoria e qualità della vita [6-7].

I programmi di allenamento propriocettivo si sono dimostrati efficaci nel ridurre i tassi di incidenza delle distorsioni alle caviglie nella popolazione atletica sia che questa presentasse anamnesi positiva o negativa di distorsione della caviglia [8]. Vari tipi di esercizio dovrebbero essere impiegati per il miglioramento a lungo termine della propriocezione (riposizionamento articolare attivo, senso della forza, performance muscolare, coordinazione, equilibrio su superfici instabili, allenamento pliometrico) [9].

A livello rieducativo le teorie tradizionali della stabilizzazione articolare erano basate su schemi di controllo reattivi (feedback) mentre oggi si tende a favorire la preparazione al movimento stimolando la pre – attivazione muscolare in anticipazione al carico articolare (feedforward). Ad esempio, a livello di disturbi del tratto lombare, persone con mal di schiena, sottoposte a carichi improvvisi o imprevisti, presentavano tempi di latenza muscolare più lunghi nel gestire il tronco rispetto a persone sane [10]. Oltre a questo Ebenbichler e collaboratori hanno notato che il tempo di contrazione anticipatorio, denominato meccanismo a feedforward, della muscolatura addominale, in preparazione al sollevamento di un braccio, sembra essere disturbato in questi soggetti [11]. Infatti, attraverso valutazione elettromiografia, mentre soggetti in salute tendono a contrarre il muscolo trasverso dell’addome prima di altri muscoli, stabilizzando così la colonna lombare, in anticipazione ai movimenti delle anche, i soggetti con mal di schiena mostrano un ritardo di contrazione del trasverso addominale [12].

L’obiettivo è quello di educare o rieducare i recettori muscolari e articolari per attivare i rispettivi livelli del sistema nervoso centrale. Diviene pertanto fondamentale agire sul corretto reclutamento motorio [13-14].

Si ricorda che allenare il sistema propriocettivo non vuol dire necessariamente aumentare l’instabilità ambientale (utilizzo di attrezzi sempre più difficili da gestire) ma sicuramente aumentare le richieste cognitive, di attenzione del soggetto. In questo senso anche il pavimento può essere uno strumento a finalità propriocettiva; basti pensare alla forma del Taijiquan che richiede profonde richieste cognitive nella percezione e controllo del movimento.

Ti aspetto presso il mio studio in Via Masaccio 167 a Firenze per un’accurata valutazione dei tuoi livelli propriocettivi, così importanti per l’equilibrio.

Contatti:

Web: www.francescocorsi.com

Mail: info@francescocorsi.com

Cell: 334 26 33 646 (anche whatsapp)

Riferimenti:

1 McArdle Katch Katch, Fisiologia applicata allo sport, edizione italiana a cura di Giuseppe Miserocchi, Istituto di Fisiologia umana I, Università di Milano; Casa Editrice Ambrosiana, 1997

2 Zattara M, Bouisset S. Posturo-kinetic organisation during the early phase of voluntaryupper limb movement. 1. Normal subjects. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1988 Jul;51(7):956-65.

3 Hodges PW, Richardson CA, Inefficient muscular stabilization of the lumbar spine associated with low back pain. A motor control evaluation of transversus abdominis., Spine, 1996

4 Lephart SM, Pincivero DM, Rozzi SL. Proprioception of the ankle and knee. Sports Med. 1998 Mar;25(3):149-55.

5 Han J, Anson J, Waddington G, Adams R, Liu Y., The Role of Ankle Proprioception for Balance Control in relation to SportsPerformance and Injury. Biomed Res Int. 2015;2015:842804.

6 Cuevas-Trisan R., Balance Problems and Fall Risks in the Elderly. Clin Geriatr Med. 2019 May;35(2):173-183.

7 Nnodim JO, Alexander NB. Assessing falls in older adults: a comprehensive fall evaluation to reduce fall risk in older adults. Geriatrics. 2005 Oct;60(10):24-8.

8 Rivera MJ, Winkelmann ZK, Powden CJ, Games KE. Proprioceptive Training for the Prevention of Ankle Sprains: An Evidence-Based Review. J Athl Train. 2017 Nov;52(11):1065-1067.

9 Clark NC, Röijezon U, Treleaven J. Proprioception in musculoskeletal rehabilitation. Part 2: Clinical assessment and intervention. Man Ther. 2015 Jun;20(3):378-87.

10 Cholewicki J, Silfies SP, Shah RA, Greene HS, Reeves NP, Alvi K, Goldberg B, Delayed trunk muscle reflex responses increase the risk of low back injuries., 2005.

11 Ebenbichler GR, Oddsson LI, Kollmitzer J, Erim Z, Sensory-motor control of the lower back: implications for rehabilitation., Med Sci Sports Exerc, 2001.

12 Hodges PW, Richardson CA, Inefficient muscular stabilization of the lumbar spine associated with low back pain. A motor control evaluation of transversus abdominis., Spine, 1996.

13 Radebold A, Cholewicki J, Panjabi MM, Patel TC, Muscle response pattern to sudden trunk loading in healthy individuals and in patients with chronic low back pain., Spine, 2000.

14 Comerford MJ, Mottram SL, Movement and stability dysfunction–contemporary developments., Man Ther, 2001.