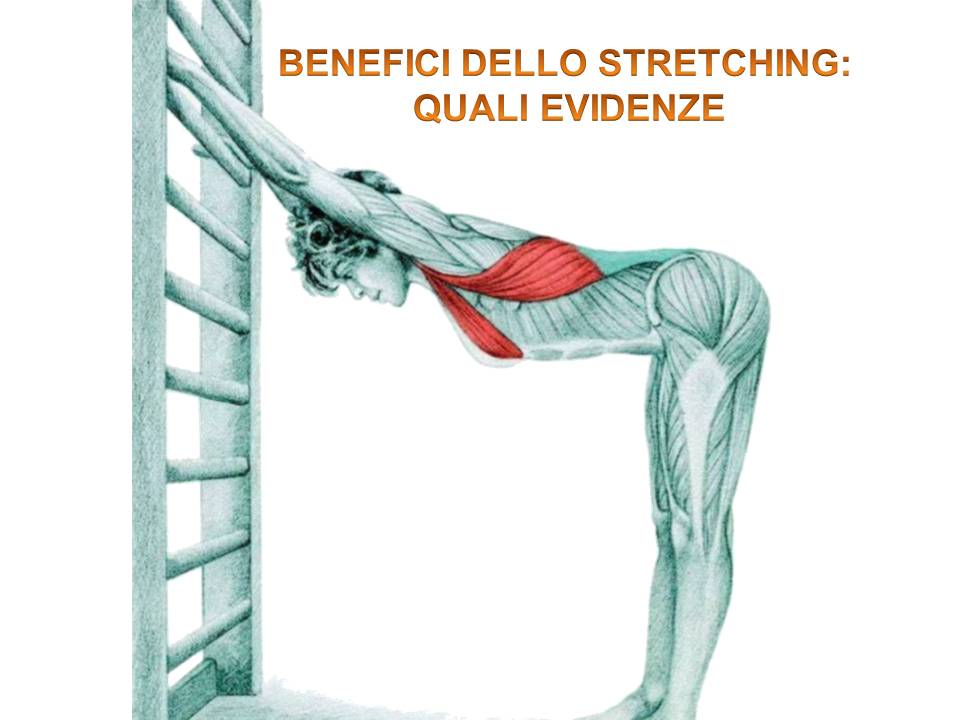

È risaputo da tempo che una buona capacità di allungamento muscolare sia un presupposto importante per la salute muscolo – articolare. Anche se la storia legata all’allungamento muscolare è molto antica (basti pensare alle asana dello Yoga) convenzionalmente la forma di stretching alla quale si tende a fare maggior riferimento è quella statica codificata da Bob Anderson in tempi più recenti. Tuttavia le forme di stretching variano da forme passive ad attive, da forme statiche a dinamiche, da analitiche a globali sfruttando determinati meccanismi neurofisiologici al fine di ottenere un maggior grado di allungamento e favorire un ripristino delle condizioni fisiologiche dopo il lavoro muscolare.

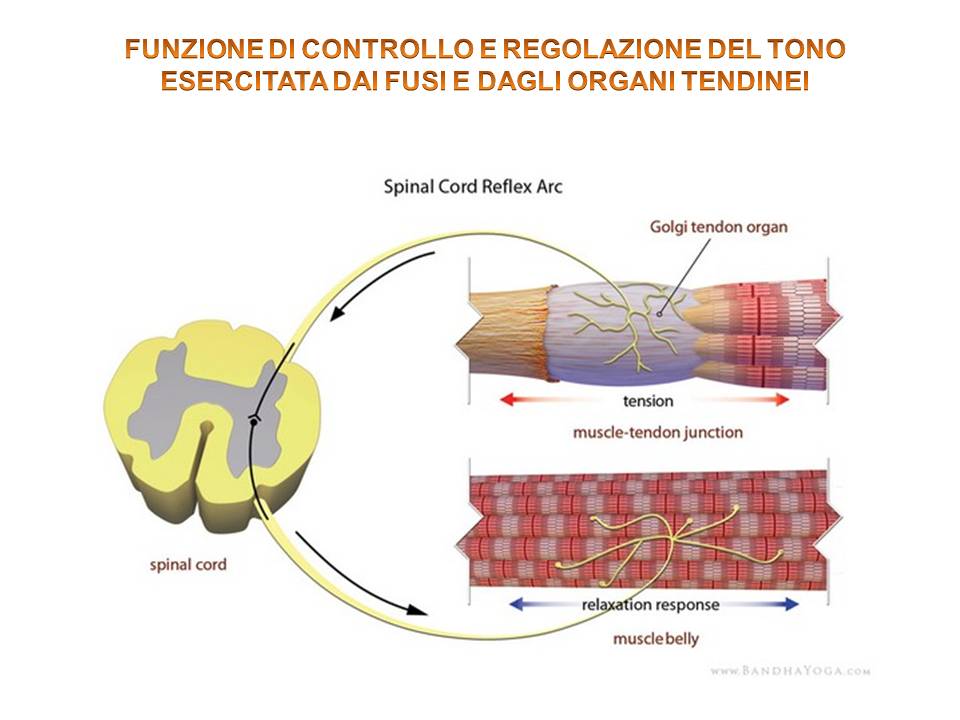

All’interno dell’unità mio tendinea esistono dei sensori definiti propriocettori che hanno lo scopo di monitorare lo stato di allungamento e di tensione rispettivamente chiamati fusi neuromuscolari e organi tendinei del Golgi; entrambi svolgono un ruolo protettivo nei confronti dell’unità mio tendinea.

Fusi Neuromuscolari e Organi Tendine del Golgi: i Presupposti Neurofisiologici

I fusi neuromuscolari sono dei sensori che si trovano in parallelo alle fibre muscolari e proprio questa loro disposizione permette di monitorare lo stato di allungamento. L’allungamento delle fibre muscolari genera un’attivazione dei motoneuroni gamma a livello del fuso, i quali scaricano l’informazione a livello del motoneurone alfa che a sua volta come risposta determina la contrazione muscolare: è il cosiddetto riflesso miotatico o da stiramento. Se si prende ad esempio la testa, questa per effetto della gravità tenderebbe a cadere in avanti; l’allungamento che subiscono le fibre muscolari stimola costantemente i fusi che a loro volta vanno per via riflessa a livello spinale ad attivare la muscolatura estensoria che corregge la flessione causata dalla gravità. L’attivazione della muscolatura estensoria presuppone il rilasciamento della muscolatura flessoria antagonista (inibizione reciproca) grazie ad un interneurone che permette questo equilibrio. In questo senso tutti i muscoli ad azione antigravitaria sono costantemente sottoposti a questo stimolo al fine di mantenere la postura eretta [1]. Questo suggerisce come la muscolatura antigravitaria, più di altre, sia predisposta all’accorciamento e alla retrazione mio fasciale.

Gli organi tendinei del Golgi sono collocati invece in prossimità della componente tendinea ed hanno lo scopo di proteggere la struttura da un eccesso di tensione attraverso un meccanismo definito riflesso miotatico inverso. In questo senso, si pensi al sollevamento di un carico che stressando eccessivamente la giunzione tendinea va ad innescare una risposta di difesa attraverso la riduzione di tensione esercitata dal muscolo stesso.

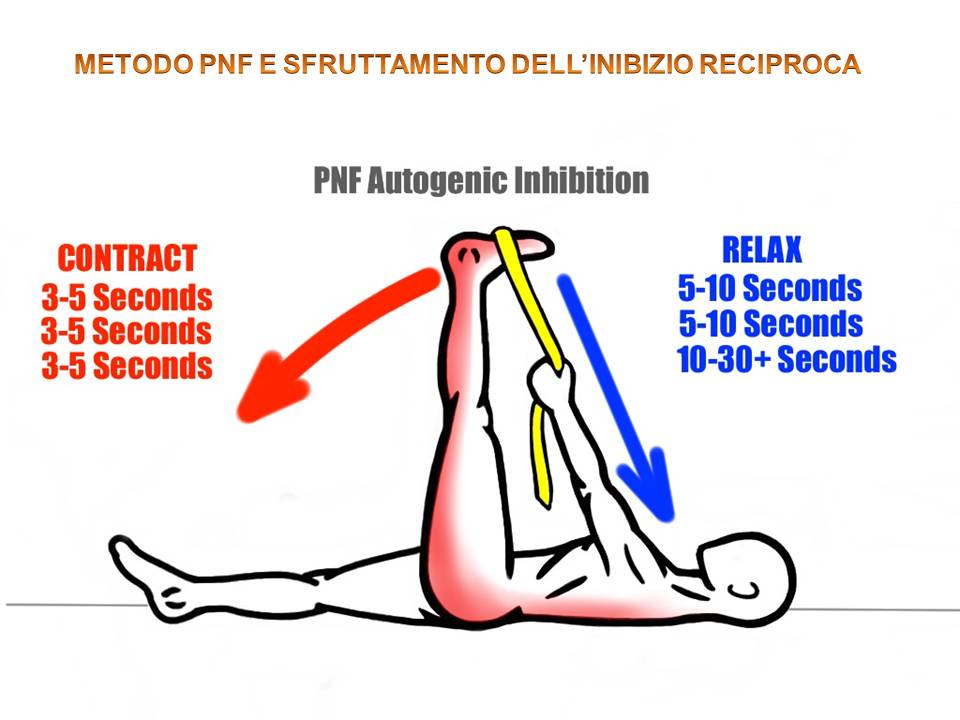

Metodi di Allungamento ed Effetti Neurofisiologici

Tra le varie metodiche di allungamento, le tecniche di facilitazione neuromuscolare propriocettiva, in sigla PNF, sfruttano questi sensori attraverso un’alternanza di contrazioni statiche o isometriche e rilasciamento. Questo modello di lavoro è ampiamente utilizzato negli ambienti sportivi e clinici al fine di migliorare e ottimizzare le performance e la riabilitazione. Questo metodo è considerato il più adatto per raggiungere i migliori guadagni nella ROM (range of motion) articolare [2]. Viene inoltre suggerito come la contrazione ed il rilascio della muscolatura antagonista sia più funzionale all’incremento della ROM articolare e di come, al fine di ottimizzare i risultati, sia necessario continuare a ripetere questa modalità di lavoro per una, due volte la settimana. I cambiamenti superiori nella ROM che lo stretching PNF produce spesso rispetto ad altre tecniche vengono tradizionalmente attribuiti al meccanismo neuro fisiologico dell’inibizione autogena / reciproca. Fondamentalmente esistono due modalità di questa metodica attraverso le quali è possibile aumentare l’allungamento: una prevede la contrazione statica e successivo rilassamento della muscolatura che si vuole effettivamente allungare (contract relax method, CR) in quanto attraverso il riflesso mio – tendineo prodotto dai corpuscoli del Golgi, viene inibito il riflesso da stiramento producendo un rilassamento profondo ed un conseguente maggior allungamento; l’altra prevede, come osservato in precedenza, lo sfruttamento dell’inibizione reciproca, ovvero si contrae e si rilassa la muscolatura antagonista a quella che si vuole allungare (contract relax antagonist contrac, CRAC). In questo senso si pensi ad una contrazione statica del quadricipite (antagonista) che per via riflessa crea un rilassamento dei flessori della coscia (agonista) i quali successivamente acquistano un maggior grado di allungamento [3].

Quando si va ad allungare un muscolo non deve essere ricercata la sensazione di dolore, errore spesso effettuato; in uno studio di quattro settimane si è osservato che i cambiamenti muscolari post allungamento, dopo aver ricercato il punto di dolore, non erano migliori rispetto ai cambiamenti ottenuti dopo aver ricercato la posizione di scomodità o tensione; non vi è quindi alcuna ragione per cui, al fine di ottenere un buon allungamento, sia necessario ricercare la sensazione di dolore [4]. Nonostante lo stretching abbia sicuramente un importante ruolo nell’abbassare il tono muscolare, e con esso favorire quindi il rilassamento ed il ripristino delle condizioni fisiologiche post lavoro, non sembra avere un importante impatto nel ridurre i dolori ad insorgenza ritardata (DOMS – delayed onset muscle soreness –) [5].

Il classico stretching statico prevede che venga assunta nel tempo una posizione di allungamento di uno specifico gruppo muscolare da mantenere per un periodo che varia dai 10-15 ai 60 secondi in relazione ad aspetti biologici legati all’invecchiamento in quanto man mano che l’organismo invecchia il muscolo si disidrata e si irrigidisce con conseguente diminuzione dell’elasticità e relativo aumento della resistenza all’allungamento. Obiettivo di questa tipologia di lavoro è quella di ridurre al massimo il fenomeno del riflesso da stiramento che il muscolo mette in atto per difendersi da un eccesso di allungamento. L’allungamento statico nei muscoli posteriori della coscia è stato visto essere molto efficace nel determinare un aumento della flessibilità in questi muscoli, spesso coinvolti in infortuni [6]. In merito a questo non c’è ancora molta chiarezza se e quanto l’utilizzo dello stretching pre – competizione possa proteggere dagli infortuni; c’è decisamente più accordo sul fatto che una singola unità di allenamento dello stretching compromette fortemente la forza muscolare e con essa l’espressione della potenza [7]. Questo è dovuto al fatto che viene a ridursi la capacità di espressione di quel ciclo definito “ciclo stiramento – accorciamento” che evidenzia come l’attività concentrica (positiva) di un muscolo sia più efficace dopo un precedente allungamento (fase eccentrica o negativa) delle strutture tendinee; prendendo ad esempio uno sprint, nella fase immediatamente prima la fase di spinta del piede a terra, le strutture tendinee si pre – stirano per assorbire l’impatto e rilasciare l’energia elastica nella fase successiva di spinta. Un eccesso di stretching ridurrebbe quindi la capacità reattiva elastica di questo ciclo denominato “stiramento – accorciamento” (stretch – shortening cycle). Facendo riferimento a questo aspetto, uno studio che comprendeva 30 cadetti dell’accademia militare degli Stati Uniti ha confrontato l’efficacia dello stretching statico e dinamico sull’espressione di potenza e agilità valutando la corsa T – shuttle, il lancio della palla medica e 5 step jump. L’analisi ha rivelato migliori punteggi della prestazione dopo lo stretching dinamico [8]. Analoghi risultati si sono osservati su calciatori che dopo forme dinamiche miglioravano la velocità angolare di estensione del ginocchio durante un calcio, attraverso rilevazione elettromiografia [9]. In un’ottica sportiva sembrerebbe quindi migliore ed utile prediligere attività dinamiche all’interno di un riscaldamento che include anche stretching al fine di ridurre le lesioni muscolari, migliorare il ROM articolare senza inficiare la prestazione atletica [10]. Programmi di allungamento si sono rivelati essere preziosi alleati anche in ottica rieducativa post infortunio diminuendo il dolore ed aumentando flessibilità e forza in ballerini che avevano subito infortuni ai flessori della coscia [11].

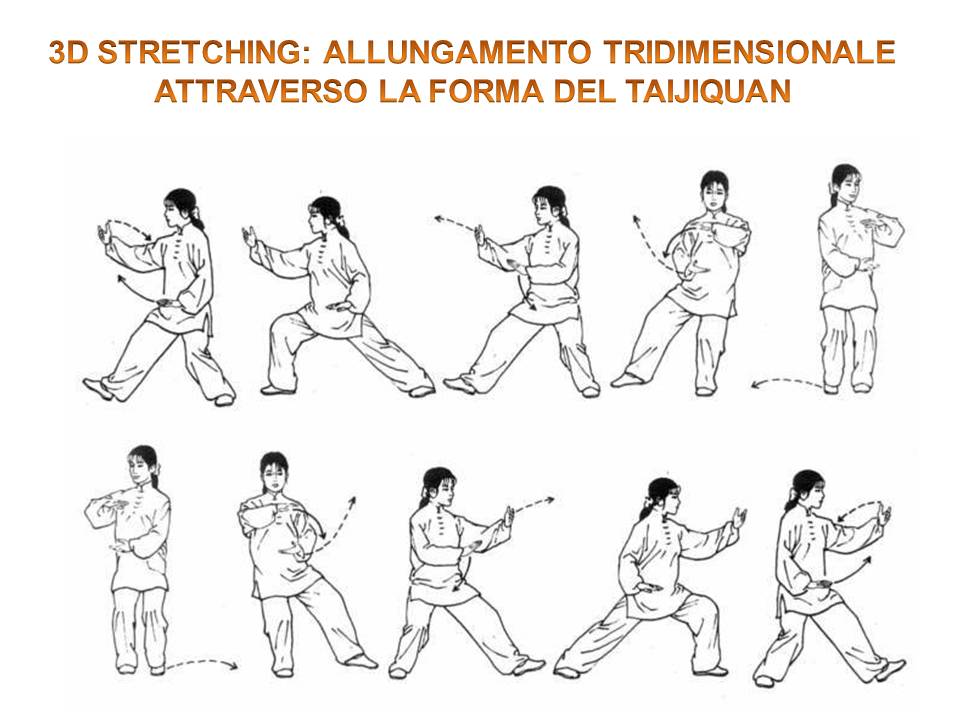

I metodi dinamici invece prevedono esercizi di molleggio o oscillazione fino a veri e propri slanci delle strutture muscolari che si vogliono allungare; per questa ragione vengono definiti anche “balistici”. Questa modalità di lavoro è molto utile nel guadagnare livelli di flessibilità e forza grazie alla contrazione sinergica della muscolatura antagonista. In questo senso si dimostra essere una forma di allungamento molto utile in quegli sport in cui è richiesta una flessibilità dinamica come nelle arti marziali ad esempio (dynamic flexibility). Tuttavia la veloce e dinamica espressione di allungamento stimola fortemente il riflesso miotatico di difesa esercitato dai fusi neuromuscolari; questo comporta un rischio di traumi da non sottovalutare soprattutto per i più inesperti [3] . Tra le tecniche dinamiche esiste un’ulteriore variante definibile come “stretching dinamico tridimensionale”, dove il corpo viene mosso secondo traiettorie tridimensionali. La sua peculiarità risiede infatti nell’uso di modelli o pattern dinamici che interessano i tre piani di movimento (sagittale, frontale, trasverso), conservando la naturale posizione eretta [12] . Rientrano a pieno titolo in questa categoria le antiche forme di esercizio per la salute corpo – mente come lo Yoga e ancor di più il Taijiquan per la sua natura dinamica. Queste ultime forme sono a tutti gli effetti forme globali dinamiche di allungamento che favoriscono l’integrazione strutturale attraverso l’allineamento con la forza di gravità.

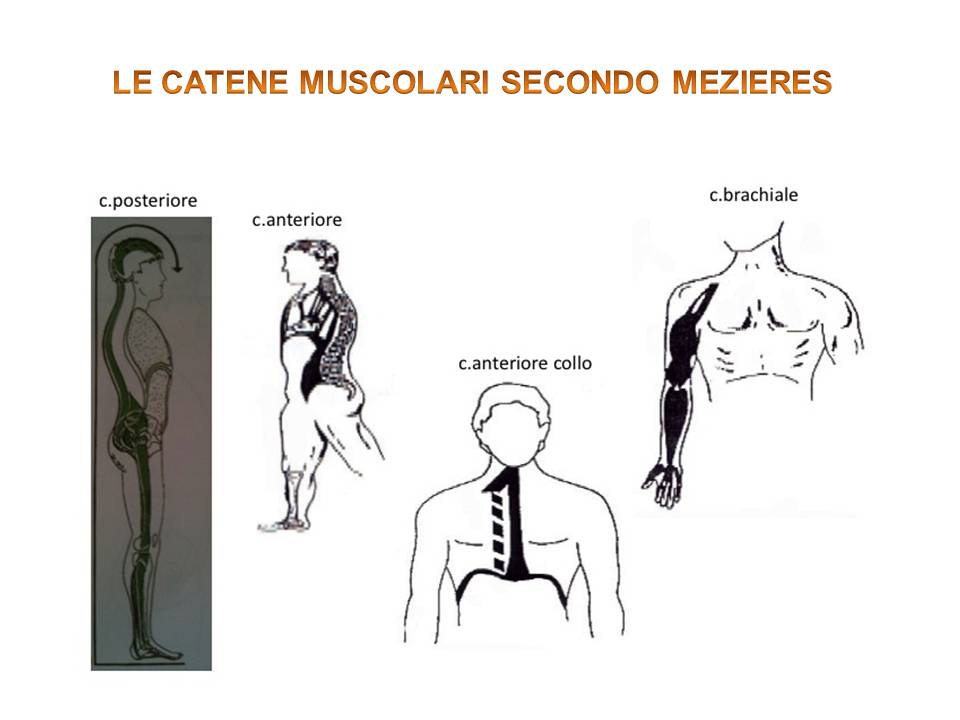

Nei metodi globali rientrano a pieno titolo anche i metodi statici come ad esempio il metodo Mezieres ed il Metodo Raggi con Pancafit che proprio da Mezieres trae origine e spunto. La nota posturologa francese si rese conto, lavorando con un paziente, che mentre questo era supino si accentuava la curva lordotica lombare; chiedendo allo stesso di piegare le ginocchia la curvatura lombare diminuiva ma aumentava a livello cervicale. In questo modo Mezieres comprese che il problema non era stato eliminato ma semplicemente spostato in un’altra parte del corpo. Da questa osservazione, nasce l’intuizione, oggi condivisa, che i nostri muscoli lavorino secondo linee di continuità mio fasciale definite catene muscolari fra le quali la catena statica posteriore (catena antigravitaria per eccellenza) rappresenta la catena primaria in quanto maggiormente soggetta ad accorciamento e retrazione. Qualunque cosa faccia un muscolo, quindi, questo influenzerà da un punto di vista funzionale tutta la rete fasciale secondo quelle che sono le linee di continuità miofasciale [13]. Questi metodi sono veri e propri approcci posturali che hanno lo scopo di ripristinare il corretto stato tensivo delle catene.

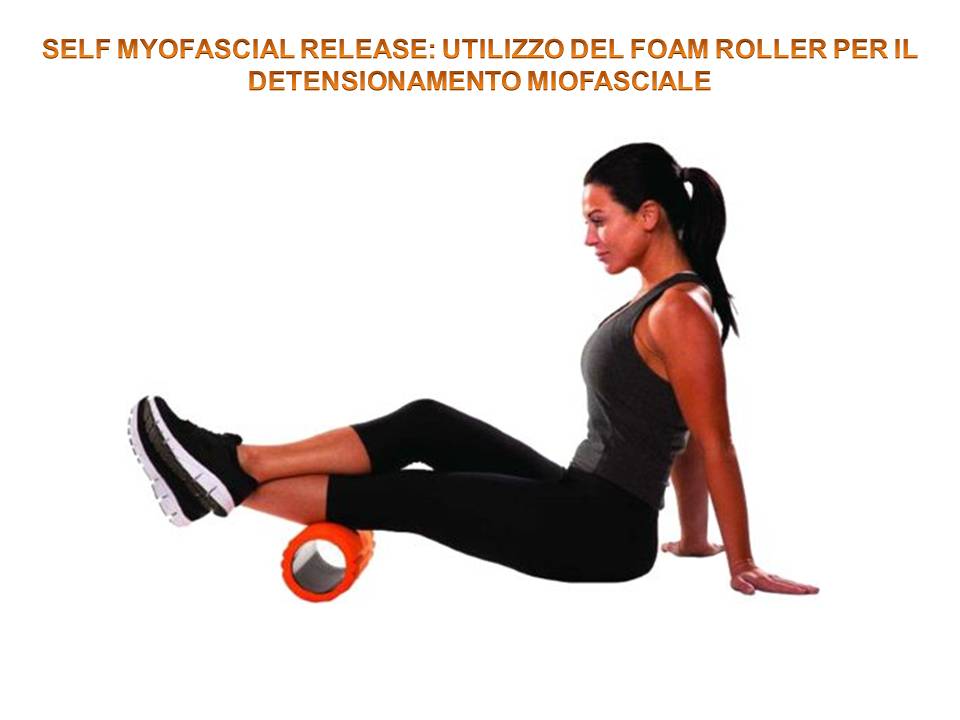

Un’ulteriore forma di allungamento sono caratterizzate dalle tecniche di rilasciamento mio fasciale (self myofascial release). Questa metodica più recente sfrutta la pressione di un foam roller che attraverso la pressione esercitata sulla muscolatura favorisce il detensionamento mio fasciale, il miglioramento del ROM articolare senza diminuzione della forza muscolare [14-15]. In maniera più specifica sembrerebbe che l’utilizzo del foam roller abbia effetti a breve termine sul ROM articolare senza influire negativamente sulle prestazioni muscolari e può aiutare ad attenuare i decrementi nelle prestazioni muscolari e nei DOMS dopo un intenso esercizio. Brevi periodi di SMR prima dell’esercizio non sembrano influenzare le prestazioni muscolari. Tuttavia a causa dell’eterogeneità dei sistemi utilizzati non esiste ancora un programma ottimale condiviso [16].

Osservando le numerose metodiche di allungamento muscolare o stretching, potrebbe risultare difficile capire quando scegliere un approccio piuttosto che un altro.

Conclusioni

Analizzando pro e contro dei vari metodi è possibile notare che:

- I metodi PNF contribuiscono in tempi brevi ad un rilassamento delle strutture muscolari e soprattutto un incremento del range di movimento articolare (ROM); aspetto questo che ne favorisce l’utilizzo in ambito rieducativo clinico. Di contro lavora in maniera settoriale senza coinvolgere il resto del sistema;

- Il metodo dello stretching statico contribuisce fortemente ad abbassare il tono muscolare; aspetto questo che può suggerirne l’utilizzo in una fase post allenamento o gara. Di contro lavora in maniera settoriale senza coinvolgere il resto del sistema;

- I metodi dinamici (balistici) tendono a migliorare le componenti reattive muscolari e questo può suggerirne l’utilizzo in una fase pre – allenamento o pre – gara. Di contro viene fortemente stimolato il riflesso miotatico e non è facilmente applicabile a persone con poca esperienza motoria;

- I metodi globali statici (Mezieres – Metodo Raggi con Pancafit) offrono la possibilità di effettuare dei veri e propri trattamenti di riequilibrio posturale agendo sull’intero sistema delle catene muscolari. Di contro non sollecitano l’aspetto dinamico;

- I metodi globali dinamici (Taijiquan) offrono la possibilità di far lavorare in distensione e allungamento tutto il sistema motorio nei tre piani dello spazio. Di contro diventa molto difficile prendere coscienza dei compensi posturali oltre la necessità di lunghi tempi di apprendimento;

- Il metodo self myofascial release con l’utilizzo del foam roller favorisce il detensionamento mio fasciale, il miglioramento del ROM articolare senza diminuzione della forza muscolare. Di contro lavora in maniera settoriale senza coinvolgere il resto del sistema.

Ulteriore nota di merito è che l’abbassamento del tono muscolare, può essere ulteriormente rafforzato se si presta attenzione a respirare in maniera tranquilla e regolare.

Riferimenti:

1 McArdle Katch Katch, Fisiologia applicata allo sport, edizione italiana a cura di Giuseppe Miserocchi, Istituto di Fisiologia umana I, Università di Milano; Casa Editrice Ambrosiana, 1997

2 Sharman MJ, Cresswell AG, Riek S, Proprioceptive neuromuscular facilitation stretching : mechanisms and clinical implications., Sports Med. 2006;36(11):929-39.

3 Jürgen Weineck, L’allenamento ottimale, Edizione italiana della decima edizione tedesca a cura di Pasquale Bellotti e Mario Gulinelli, Calzetti Mariucci Editori, 2001

4 Muanjai P, Jones DA, Mickevicius M, Satkunskiene D, Snieckus A, Rutkauskaite R, Mickeviciene D, Kamandulis S, The effects of 4 weeks stretching training to the point of pain on flexibility and muscle tendon unit properties., Eur J Appl Physiol. 2017 Aug;117(8):1713-1725

5 Herbert RD, de Noronha M, Kamper SJ, Stretching to prevent or reduce muscle soreness after exercise., Cochrane Database Syst Rev. 2011 Jul 6;(7):CD004577

6 Medeiros DM, Cini A, Sbruzzi G, Lima CS, Influence of static stretching on hamstring flexibility in healthy young adults: Systematic review and meta-analysis., Physiother Theory Pract. 2016 Aug;32(6):438-445

7 McHugh MP, Cosgrave CH, To stretch or not to stretch: the role of stretching in injury prevention and performance., Scand J Med Sci Sports. 2010 Apr;20(2):169-81

8 McMillian DJ, Moore JH, Hatler BS, Taylor DC, Dynamic vs. static-stretching warm up: the effect on power and agility performance., J Strength Cond Res. 2006 Aug;20(3):492-9

9 Amiri-Khorasani M, Kellis E, Static vs. Dynamic Acute Stretching Effect on Quadriceps Muscle Activity during Soccer Instep Kicking., J Hum Kinet. 2013 Dec 31;39:37-47

10 Behm DG, Blazevich AJ, Kay AD, McHugh M, Acute effects of muscle stretching on physical performance, range of motion, and injury incidence in healthy active individuals: a systematic review., Appl Physiol Nutr Metab. 2016 Jan;41(1):1-11

11 Kim G, Kim H, Kim WK, Kim J, Effect of stretching-based rehabilitation on pain, flexibility and muscle strength in dancers with hamstring injury: a single-blind, prospective, randomized clinical trial., J Sports Med Phys Fitness. 2017 Oct 24

12 Alberto Andorlini, Muovere l’allenamento. Considerazioni e riflessioni sull’allenamento funzionale, Edizioni Correre, 2013

13 Thomas W. Myers, Meridiani miofasciali. Percorsi anatomici per i terapisti del corpo e del movimento, Tecniche Nuove, 2011

14 Kalichman L, Ben David C, Effect of self-myofascial release on myofascial pain, muscle flexibility, and strength: A narrative review., J Bodyw Mov Ther. 2017 Apr;21(2):446-451

15 Beardsley C, Škarabot J, Effects of self-myofascial release: A systematic review., J Bodyw Mov Ther. 2015 Oct;19(4):747-58

16 Cheatham SW, Kolber MJ, Cain M, Lee M, THE EFFECTS OF SELF-MYOFASCIAL RELEASE USING A FOAM ROLL OR ROLLER MASSAGER ON JOINT RANGE OF MOTION, MUSCLE RECOVERY, AND PERFORMANCE: A SYSTEMATIC REVIEW., Int J Sports Phys Ther. 2015 Nov;10(6):827-38